RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Pourquoi toi

Par Philippe Joanny

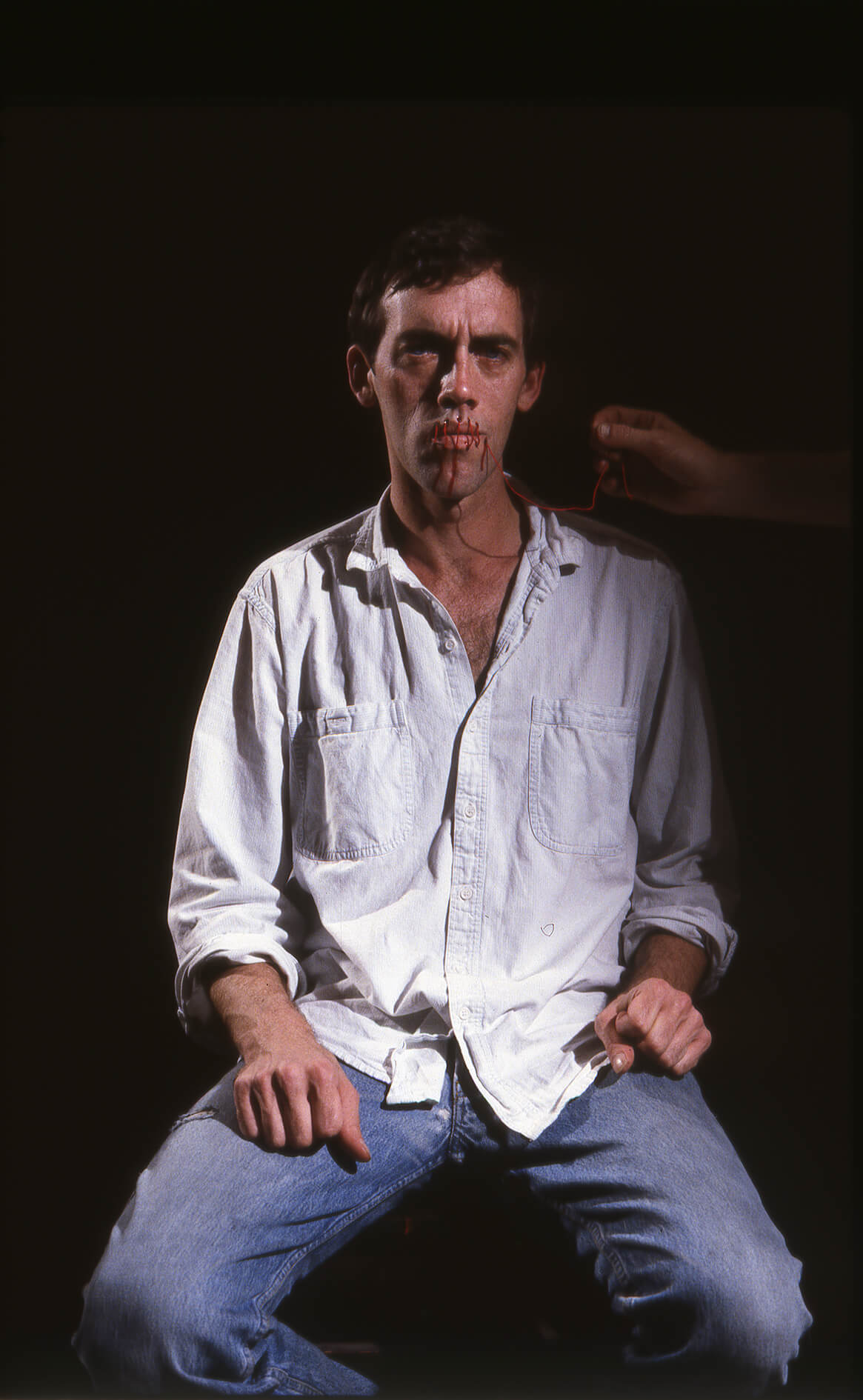

Contre l’indifférence qui entoura la tragédie du sida, il reste l’écriture. Dans une langue bouleversante et intime, Philippe Joanny ouvre le catalogue de l’exposition Exposé.es et s’adresse à son ami Tim, en se souvenant de l’épreuve de la maladie qui il a dû traverser.

Un ami t’a envoyé sur Messenger une photo qui t’a ramené presque trente ans en arrière. C’est précisément l’âge que tu as dessus, tu es un jeune homme de 30 ans, tu es à ce point charnière de l’existence qui correspond à la fin de la jeunesse et au plein essor de la vie, ce moment fiévreux où les choses sérieuses commencent et où tout est encore possible. En principe, du moins. Tu m’appelles, tu insistes pour me tirer de mon travail, tu veux me montrer cette photo. Je finis par te rejoindre au salon. Je découvre l’image et je suis tout de suite empoigné. Je te reconnais, c’est toi, quelques années avant notre rencontre. Je suis ému de retrouver ton visage de l’époque, ses traits gamins, ta silhouette souple et cette façon un peu gauche que tu avais de te tenir, une forme de désinvolture séduisante. Mais l’émotion qui me gagne vient aussi du fait que je sais ce que cette photo raconte. Je te regarde en train de te regarder, toi, Tim, à quelques mois de ton trentième anniversaire, et je me demande à quoi tu penses, quelles sont les autres images que celle-ci fait surgir de ta mémoire.

Patrick, l’ami qui te l’a envoyée, l’a retrouvée par hasard en triant des affaires. Elle a été prise par sa mère, Maureen, à Vancouver, où ils résident encore tous les deux aujourd’hui, à huit mille kilomètres de chez toi. La date exacte, c’est juillet 1994. L’été est particulièrement chaud cette année-là sur la côte ouest du Canada où on a l’habitude en cette saison d’avoir plutôt de la pluie, et on peut le sentir jusque sur la photo, la lumière est tellement forte qu’elle en brûle presque la pellicule. La photo ne présente pas un grand intérêt, il faut dire, son cadrage est maladroit, les sujets sont trop éloignés de l’objectif et en plus ils sont mal centrés. Si on ne sait rien de ce que tu endures à ce moment-là de ta vie et sur lequel il est difficile de mettre des mots, ce n’est qu’un cliché ordinaire d’un reportage de vacances ordinaires. Et pourtant.

Tu ne me donnes pas beaucoup d’informations, encore moins de détails, malgré toutes ces années, c’est toujours difficile pour toi d’en parler. Je comprends, je n’insiste pas. Je sais que la photo a été prise au Stanley Park. Internet m’apprend que c’est une étape incontournable du circuit touristique à Vancouver, célèbre pour ses neuf mâts totémiques de peuples premiers originaires de Colombie-Britannique, et qu’ils sont en réalité des répliques, de simples attractions. Tu n’es pas seul sur la photo, il y a Annie, l’amie de toujours sur qui tu peux compter, elle a tenu à t’accompagner. Tu savais que ce voyage serait une épreuve, une épreuve terrible même, une de celles qu’on ne devrait jamais avoir à affronter dans une vie, encore moins à ton âge, et tu es soulagé d’avoir son soutien. Annie est comme une deuxième mère pour toi, et elle avait ses propres raisons de venir. Vous posez ensemble devant l’un de ces totems géants, toi habillé d’un jean retenu par un ceinturon en cuir, un débardeur bleu marine, une casquette militaire et des lunettes de soleil, et Annie, elle, flotte dans une ample robe de coton blanc, sa chevelure rouge flamboyant ébouriffée. Le totem, taillé à même un tronc d’arbre et qui se dresse immense au-dessus de vous le long d’un mur de sapins, représente un empilement d’esprits amérindiens peints dans des couleurs vives. La figure du bas plisse les yeux dans son sourire et ouvre grand de longs bras accueillants, et comme l’auraient fait des touristes, c’est là que vous vous tenez, de sorte que la divinité semble vous enlacer et vous, vous placer sous sa protection. Le temps de la pose, tu te penches pour te rapprocher d’Annie, mais ton geste a l’air hésitant, et tu souris à l’objectif, d’un sourire qu’on dirait lui aussi forcé, un peu triste, tandis qu’elle est saisie en plein mouvement, par surprise, comme égarée. Ce défaut de présence à elle comme à toi rend la photo étrange. Plus on la regarde, plus on s’interroge, et on finit par se dire que la question n’est pas de savoir si elle est ratée ou non. Quelque chose se détache de l’image et frappe l’attention, une vibration dramatique, inquiétante.

Ce que cette image ne montre pas, c’est l’effort invraisemblable que tu es obligé de fournir pour t’arracher à l’horreur de l’épreuve que tu traverses et paraître à peu près normal sur cette photo qui deviendra un jour pour toi le souvenir non pas d’un séjour touristique, mais celui d’un impossible voyage. On se demande où tu vas puiser les ressources nécessaires pour réaliser ce tour de force impensable, mais le temps que Maureen prenne le cliché, tu acceptes de jouer au touriste alors que tu as parcouru les dix mille cinq cents kilomètres qui séparent Paris de Vancouver en dix heures de vol sans escale pour venir faire tes adieux à ton petit ami Christopher, le frère de Patrick, qui se meurt au même moment chez leur mère, Maureen, où on l’a transféré depuis l’hôpital. Ton petit ami, avec qui tu es en couple depuis cinq ans, est en train de s’éteindre et son agonie qui n’en finit pas, aucun adjectif ne serait convenable pour la qualifier, elle est d’un degré de souffrance morale et de cruauté qu’on n’imagine pas. Quant à toi, tu es vivant, mais peut-être plus pour longtemps. Ces derniers mois, ton état s’est encore dégradé. Sur la photo, jamais on ne le devinerait, ton corps que tu entretiens grâce à la natation est tonique et musclé, tu as l’air en parfaite santé. Les images sont parfois trompeuses. La vérité, c’est que tes défenses immunitaires se sont effondrées, elles sont même tellement basses qu’un mauvais rhume pourrait suffire à t’achever. Monter dans l’avion pour un aussi long trajet présentait donc des risques, mais comment aurais-tu pu reculer ?

Christopher avait un an de plus que toi. C’était un grand et beau jeune homme, avec une carrure de nageur lui aussi, des yeux bleus rieurs, un sourire éclatant. Un garçon discret qui démarrait une thèse en droit international, et qui était promis à une brillante carrière, s’il n’avait pas été aussi vite contaminé. Cette année 1994 est l’une des plus sombres de l’épidémie de sida, le nombre de décès explose. Autour de toi, de plus en plus de gens meurent. Comme si tu étais aspiré par une force centrifuge dont tu deviendrais le centre, c’est inévitable, tu sens ton tour approcher. Sarcome de Kaposi, cytomégalovirus, cryptosporidiose, les gens succombent à des maladies étranges aux noms imprononçables qui font trembler. Christopher n’aura pas été épargné. À tel point qu’il faut s’accrocher pour essayer de se figurer le calvaire qu’a enduré ce garçon d’à peine 31 ans, et au moment où on y parvient, on ne tient pas, on secoue la tête pour chasser les images qui viennent. Elles sont insupportables.

Une leucoencéphalopathie multifocale progressive, une LEMP pour faire court, c’est la pathologie que Christopher a développée. Rien que son nom donne des sueurs. Il y a de quoi avoir peur. En cherchant sur Internet, j’apprends qu’il s’agit d’une affection rare, considérée comme opportuniste, c’est-à-dire qu’elle apparaît chez des personnes dont le système immunitaire est profondément affaibli, et qui touche moins de 5 % des patients ayant déclaré un sida. C’est une infection de type virale qui atteint le cerveau, et comme il n’existe aucun remède efficace pour la traiter, son évolution est inéluctable. Et foudroyante. Une fois le diagnostic posé, l’espérance de vie est en moyenne de quatre mois. Ça passe vite, quatre mois, tellement vite qu’on ne les voit pas passer, mais pour la personne qui souffre de cette maladie, ce laps de temps doit paraître une éternité. Elle progresse à une vitesse fulgurante et de façon redoutable, et sachant que rien sinon la mort mettra un terme à ses souffrances, on préfère autant que ça ne traîne pas. Quatre petits mois, cent vingt jours qui n’en finissent pas. La maladie de Christopher s’est déclarée en mars, il est mort en juillet. Quelques jours après la photo prise au Stanley Park, au pied du grand totem qui t’enlace de ses bras.

Tu as 30 ans, et tu souris à l’objectif comme tu regardes la mort en face.

Ça faisait deux ans que Christopher s’était installé en France et que vous viviez ensemble. Lorsqu’il est tombé malade, comme toi tu l’étais déjà et que deux malades dans vingt mètres carrés ça ne marche pas, pour vous soulager, Annie l’a hébergé. Jusqu’au jour où il a senti qu’il valait mieux rentrer. Christopher rêvait de faire sa vie à Paris et il expire dans sa chambre d’adolescent, au fond d’une petite maison bardée de planches de bois bleu azur, comme on en trouve tant le long des côtes nord-américaines. Christopher meurt chez sa mère où il croyait ne jamais revenir, et le virus qui l’arrache à la vie dans des conditions tellement violentes qu’on aimerait pouvoir les oublier, c’est le tueur le plus horrible qui soit. Il provoque des lésions cérébrales en rafales qui entraînent chez le patient des incapacités à répétition, et qui vont toutes en s’aggravant jusqu’au décès. Le système neurologique se débranche point par point, comme un tableau électrique subirait des courts-circuits en série, faisant sauter les fusibles et éteignant les voyants un par un. Le mode opératoire s’apparente à de la persécution. La progression du mal varie selon la zone cérébrale touchée, mais les premiers symptômes sont en général d’ordre moteur, on constate un manque de coordination dans les membres inférieurs et supérieurs qui causent des tremblements et des problèmes d’équilibre. Très vite, les symptômes se multiplient dans une spirale infernale : maux de tête et difficultés à réfléchir, pertes de mémoire et de sensibilité, altération de la vision avec souvent une diminution de moitié du champ visuel, d’où découlent divers troubles du comportement. Christopher avait, par exemple, la maladresse de ne se raser qu’une seule moitié du visage, ou de ne manger qu’une seule moitié de son assiette. La liste des attaques de ce virus donne le vertige et j’ai conscience qu’elle n’encourage pas la poursuite de cette lecture, d’autant plus que, comme on peut s’y attendre, une fois le processus enclenché, non seulement rien ne l’arrête, mais au contraire il s’accentue. L’état du patient se dégrade de semaine en semaine, puis de jour en jour. Quatre mois de torture passés entre affolement, terreur, panique, colère, abattement, angoisse. Et puis d’un coup ça s’emballe, on entre dans la phase finale. Ses bras et ses jambes deviennent tellement faibles qu’il en perd l’équilibre, la marche lui est de plus en plus compliquée, jusqu’à ce que tenir debout ne lui soit plus possible et qu’il faille l’aliter. Le patient multiplie les crises convulsives, il perd l’usage de la parole et ne peut plus communiquer que par signes, en clignant les paupières ou en battant les doigts, et comme il ne peut plus déglutir ni rien avaler, à bout de force, il finit par mourir de faim et de soif. Au cours de sa maladie, il arrive souvent que la personne tombe dans une forme de démence. Ça n’a pas été le cas pour Christopher. Lui n’a pas eu cette chance, si l’on peut dire, de perdre la raison. Il est resté conscient jusqu’à la fin. Jour après jour, il s’est vu emmuré dans son propre corps.

La douleur qui reste après cette mort : insoutenable.

Toi, pendant le temps où tu es à Vancouver, tu n’abandonnes pas tes habitudes. Tu le sais mieux que quiconque, pour tenir il ne faut rien lâcher. Alors chaque matin, tu vas à la piscine où tu enchaînes soixante longueurs de bassin, tu nages trois kilomètres en alternant le crawl et la brasse coulée, comme tu le fais tous les jours depuis des années. Tu n’as pas le choix, il n’y a pas d’option, dans une expérience limite, garder des activités normales est primordial pour que l’horreur soit, non pas supportable, mais qu’il soit au moins possible de la traverser. Dans la chambre de Christopher, les persiennes sont tirées, tu murmures des paroles apaisantes, tu lui tiens la main devant le grand vide. Quand tu quittes son chevet, tu sors marcher dans Vancouver, cette capitale au milieu de la nature que tu découvres et que tu trouves agréable. Tu vas te baigner à la plage en plein centre-ville, au pied des gratte-ciel, tu vas te promener dans la forêt et jusqu’au Stanley Park où tu poses pour la photo souvenir. Tu marches dans ces endroits que Christopher a lui-même arpentés tant de fois avant toi, et d’y penser te secoue. Tu te sens étrangement vivant. La sensation te bouleverse. Dans ces rues et dans ces parcs, tu sens le poids de ton corps à chacun de tes pas, tu sens la brise chaude caresser ta peau, le soleil brûler ton visage. Tu sens la vie qui vibre en toi. Tu n’as pas eu de larmes depuis ton arrivée et tu ne t’étonnes pas de ne pas pleurer : tu es au-delà de la douleur. Tu es en vie et tu ne comprends pas pourquoi. Pourquoi toi.

Cette injustice te fait honte. Tu te sens coupable d’être debout, et tu sais que cette culpabilité ne te quittera jamais.

À 30 ans, tu n’as pas de rêve. Pour être exact, tu n’en as plus. Tu n’as pas les moyens de te payer ce luxe. À 30 ans, toi, tu as déjà quitté la route, tu es parti dans le décor, ta vie a déraillé. Tu connais la fin de l’histoire, mais tu ignores dans le détail comment elle s’écrira, le genre de nouvelle atrocité qui devrait bientôt t’arriver, à toi aussi. Tu avances dans le brouillard, un brouillard de plus en plus épais, de plus en plus noir. Devant toi il y a la mort, certaine, et puisque tu as déjà pas mal morflé, tu espères en secret que le passage ne se fera pas dans la douleur, mais plutôt avec une forme de douceur. En 1994, en tout cas, c’est le seul luxe que tu puisses t’offrir.

Sur cette photo du Stanley Park, ça n’en finit pas de me troubler, tu as l’air en tellement bonne santé, personne ne pourrait se douter que ton système immunitaire s’est écroulé. Du millier de lymphocytes T4 dont, comme n’importe quel jeune adulte, tu disposais avant d’avoir été contaminé, l’été de ton voyage à Vancouver, il ne t’en reste qu’une quarantaine. En dessous de deux cents T4, une personne n’est plus correctement protégée contre les virus et les milliards de saloperies qui se trimballent dans l’air. Autrement plus grave et dangereux, les bactéries, les mycobactéries et les micro-organismes infectieux que son corps abrite et contre lesquels elle est en temps normal immunisée, peuvent soudain se développer, évoluer vers une maladie rare et la tuer. Toi, tu n’as plus que quarante T4, mais tu n’en fais pas cas. Tu ne te plains pas, tu connais des gens qui en ont seulement deux et à qui il ne reste plus grand-chose sinon encore assez d’humour pour donner un nom à ce pauvre couple de T4, et les baptiser Tic et Tac. Dans la pire des adversités, la folle rit encore de ce qui lui arrive et son humour est plus corrosif que jamais.

Ta force à toi, c’est de savoir rester calme. Tu as été diagnostiqué positif début 1986, on venait tout juste de mettre au point un test de dépistage, tu étais parmi les premiers. Ça fait maintenant une dizaine d’années que le virus circule dans ton sang. Dix ans, c’est plus ou moins le délai avant que le système se détraque et que ce soit le début de la catastrophe, comprenez : le début de la fin. C’est là où tu en es, ça y est, le processus de destruction de ton corps s’est enclenché. En tombant sous la barre des deux cents T4, tu es automatiquement passé dans la catégorie C des patients, ceux qui ont déclaré le sida. Officiellement, tu es au stade clinique 4 de la maladie, c’est-à-dire le dernier. Christopher meurt le 21 juillet, et toi, tu sais que ton temps est compté.

Tes amis te décrivent comme une personne courageuse. Tu ne sais pas vraiment ce que ça signifie, mais ce qui est sûr, c’est que tu n’es pas encore dévoré par la peur et que si ta mort devait advenir demain, tu serais prêt.

Au fond, tu n’es pas surpris, ça fait un moment que la situation s’est aggravée. Dorénavant, il n’y a pas une semaine sans qu’on apprenne la mort d’un proche, la mort d’un ami d’ami ou celle d’une connaissance. Toi, jusque-là tu tiens, mais tu es dans un tel état d’épuisement que tu as dû abandonner tes études d’architecture, tu as compris que tu n’aurais pas la force d’aller au bout et d’obtenir ton diplôme. La déception est énorme, mais il fallait être raisonnable. Tu passes ton temps à l’hôpital, tu es suivi d’aussi près que si tu avais 80 balais. Un bilan sanguin au début de chaque mois, on te pompe vingt tubes et quinze jours après tu vois ton médecin pour les résultats. Le bon côté de la chose, c’est que ce niveau de suivi très serré permet d’anticiper les problèmes, donc de mieux les traiter. Il n’empêche que tu n’as aucun répit, tu déclares une maladie, on te la soigne et tu en guéris, et à peine es-tu rétabli que tu en chopes une autre. Tu sors de l’enfer pour retomber aussi sec en enfer. Ton grand-père t’a enseigné sa méthode : dans la maladie, ne jamais s’affoler, se laisser emporter par la vague. Tu as l’air increvable, c’est vrai, d’ailleurs ton dossier médical impressionne. Tu as déjà attrapé une syphilis génitale primaire, une toxoplasmose, plusieurs zonas, une méningite virale particulièrement grave que tu as résolue, comme le stipule sobrement ton dossier, une gastrite duodénite pas si méchante, mais qui t’a fait douiller, un sarcome de Kaposi, ce mystérieux cancer qui se caractérise par des taches brunes sur la peau et dont on se demande encore comment tu as réussi à réchapper, une tuberculose pulmonaire si agressive qu’elle aussi aurait dû t’emporter, des coliques toxiques à répétition et les douleurs aiguës qui vont avec, une microsporidiose, autre pépin gastrique plus emmerdant que fatal, et à cette longue liste il faut encore ajouter une pneumonie bactérienne, plus un ictère, autrement dit une jaunisse, une candidose buccale, cette mucose appelée muguet qui fleurit sur la langue et l’intérieur des joues et qu’il faut à tout prix empêcher de se répandre dans la gorge et la trachée, ainsi qu’une ribambelle de bronchites chroniques simples et mucopurulentes, et cette fois ça y est, je crois que le compte y est.

Quand tu quittes Paris pour te reposer à la montagne chez ta mère, ou comme l’été 1994 pour t’envoler au Canada, en plus de tes bagages, tu emportes un carton rempli de médicaments. Tu as besoin d’une tonne de molécules pour tes différents traitements quotidiens, et autant pour parer aux effets secondaires ou aux complications que tu risques de rencontrer. Au total, un nombre astronomique de boîtes, et par jour des dizaines de gélules et de comprimés. DDI, Epivir et AZT, c’est la base pour ton VIH. Bactrim et Lederfoline pour empêcher une pneumocystose. Vu que tu es client aux mycobactéries et que la tuberculose, chez toi, c’est de famille, tu as droit au traditionnel cocktail Rifampicine, Éthambutol et Isoniazide. Plus du Daktarin contre la candidose. De l’Imodium en grosse quantité pour limiter les chiasses, accompagné de Racécadotril au besoin. Et avec tous ces kilos de chimie que tu t’envoies, du gel de Polysilane ou du Smecta pour calmer l’estomac. Du Zopiclone pour t’aider à t’endormir, et du Lexomil pour supporter tout ça.

En 1994, sur le continent nord-américain, aux États-Unis comme au Canada, un décret interdit l’entrée sur leurs territoires aux ressortissants étrangers porteurs du virus du sida. Cette discrimination t’a contraint à cacher tes médicaments dans ta valise, en priant au contrôle de sécurité pour que le scanner ne les détecte pas. Tu as menti au poste de douane en affirmant à l’agent que tu n’avais rien à déclarer. Tu as eu chaud, mais tu es entré au Canada en hors-la-loi. De toute façon, la majeure partie du monde traite les gens comme toi en parias. Tu ne t’attardes pas sur ton malheur, ça ne sert à rien, tu le sais, tout ce qui compte c’est avancer. Tu poursuis ton chemin. Tu marches sur la bordure de la vie. Tu te concentres, tu vas à ton rythme et tu t’appliques, tu fais ce que tu dois faire. Il faut tenir. Si tu flanches, tu sors du champ, et tu glisses du côté des ombres.

: Ce texte est extrait du catalogue de l’exposition « Exposé·es » coédité par Fonds Mercator et le Palais de Tokyo.