RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien de Chloé Bensahel

Entretien réalisé en mars 2024 par Amandine Nana, commissaire de l’exposition

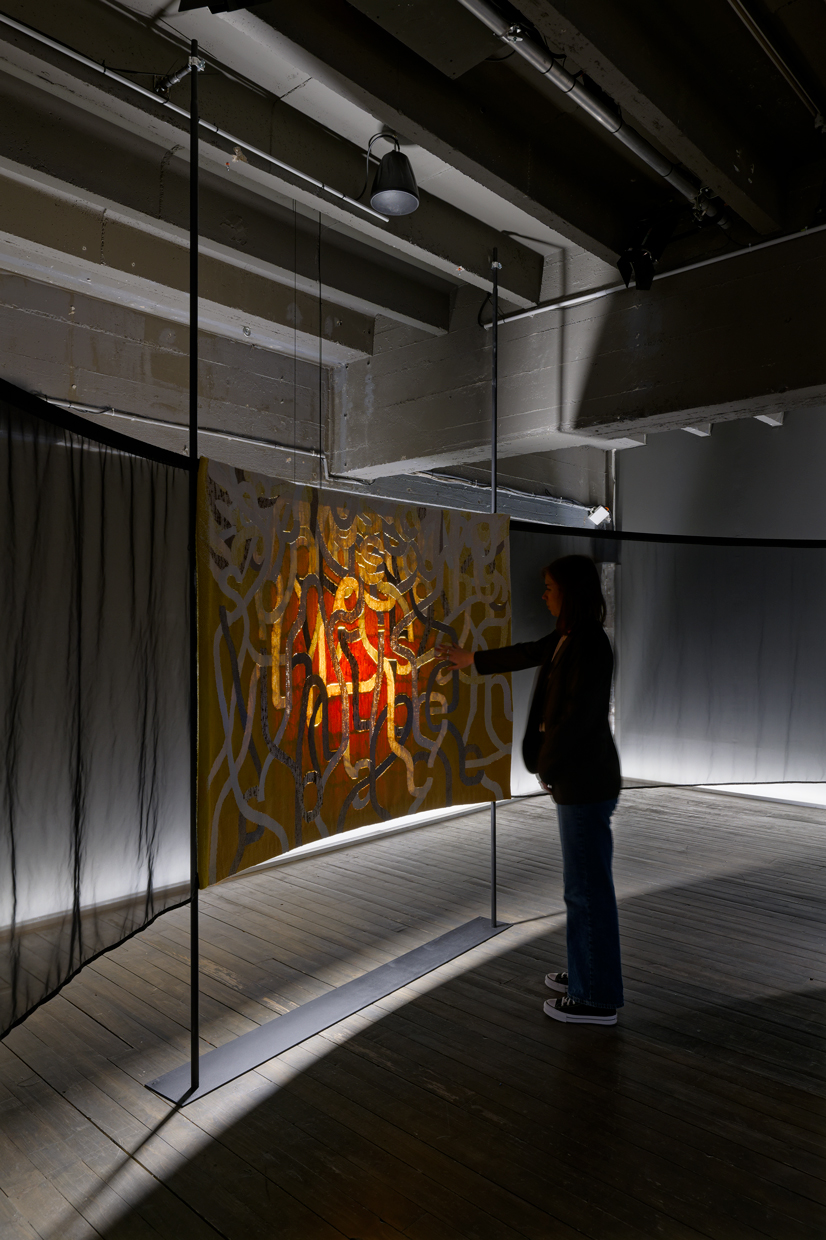

Chloé Bensahel est une artiste franco-américaine née en 1991. elle mêle performance, tissage, et multimédia pour mettre en lumière la relation entre langage et identité. inspirée par l’expérience migratoire de sa propre famille, elle associe dans son travail la narration et les traditions artisanales. elle est lauréate de la 14e édition du Prix des Amis du Palais de Tokyo.

Amandine Nana : Dans l’exposition, tu présentes trois nouvelles pièces qui ont pour spécificité d’intégrer des fibres de plantes invasives dans la matière à tisser. Pourrais-tu nous en dire plus ?

Chloé Bensahel : En 2014, je suis rentrée en contact avec un papetier qui travaille le mûrier japonais, une plante invasive ramenée sur le territoire français lors des explorations coloniales au XVIIIe siècle. Comme beaucoup de plantes « exotiques », elle est devenue invasive sur le territoire français en l’absence de prédateurs et d’autres espèces en compétition. En plus des enjeux écologiques, ces déplacements soulèvent la question de comment l’étrangeté ou « l’étranger » vient s’implanter sur un territoire. Le verbe s’implanter relève d’ailleurs du vocabulaire botanique. Ce papetier a réalisé pour moi des feuilles de papier que j’ai ensuite transformées en fils. C’est comme ça que les plantes invasives sont devenues pour moi une matière à tisser.

AN : Est-ce fragile ?

CB : Non, au contraire. Le papier est en général beaucoup plus résistant que toutes les fibres textiles. C’est une matière utilisée dans la conservation. Au Japon, elle servait à réparer les vêtements des pêcheurs. Le papier se tisse également assez bien. Il faut simplement veiller à ne pas trop le « tasser » car c’est une matière aérée. Elle a donc tendance à se tasser plus finement que la laine qui est un matériau à base de poils.

AN : Les couleurs ocres rappellent aussi la terre. Est-ce l’ortie qui crée ces teintes ?

CB. J’aime beaucoup réaliser des dégradés. Pour moi, le dégradé est une couleur qui n’a pas de frontière. On ne sait pas où s’arrête une couleur et où débute la suivante. Dans cette nouvelle série d’œuvres, les couleurs vont d’un vert eucalyptus assez terne jusqu’au doré. Entre les deux, il y a toute une panoplie de tons un peu terrestres qui relèvent des ocres. J’ai notamment utilisé des chutes issues du Mobilier national : des fils provenant de laines utilisées pour la confection des tapis de Versailles. Ce sont donc des tons assez « royaux ». Je souhaitais qu’il y ait à la fois une présence terrestre et quelque chose de l’ordre du divin. Les fils de papier issus de l’ortie ont des tonalités un peu beiges mais qui virent vers le violet. L’ortie était la principale plante utilisée dans l’industrie textile en Europe jusqu’au XXe siècle et l’arrivée du coton. On l’appelait alors le lin des pauvres.

AN : Quel lien fais-tu entre la capacité des plantes à s’implanter sur un territoire et les expériences de migrations humaines à travers le temps ?

CB : Dans ma propre histoire familiale, il y a eu tellement de migrations au cours des différentes générations. Je trouvais ça intéressant de créer une ambiguïté culturelle autour des plantes que j’utilise. Par exemple, le lin est aujourd’hui considéré comme une plante européenne. Il a pourtant été amené d’Égypte pendant l’Antiquité. La seule chose qui sépare une plante « exotique » d’une plante locale, c’est le temps. À partir de quel moment une plante étrangère fait-elle partie intégrante d’un territoire ? Il y a les mêmes questionnements dans le monde botanique que dans le monde humain.

« À PARTIR DE QUEL MOMENT UNE PLANTE ÉTRANGÈRE FAIT- ELLE PARTIE INTÉGRANTE D’UN TERRITOIRE ? IL Y A LES MÊMES QUESTIONNEMENTS DANS LE MONDE BOTANIQUE QUE DANS LE MONDE HUMAIN. »

AN : Pour poursuivre sur ces liens entre le vocabulaire lié aux mondes botanique et humain, tu évoques la notion d’hybridité, notamment dans le sens que lui donne la philosophe Donna Haraway.

CB : Je me réjouis qu’on parle aujourd’hui beaucoup d’hybridité, d’ambiguïté, de fluidité. Il y a vraiment quelque chose de captivant dans cet espace d’entre-deux, qu’il s’agisse de genre, de culture ou d’idées. La lecture de Donna Haraway a été ma première confrontation avec la notion d’hybridité. Elle évoque le potentiel émancipateur de la technologie, un espace intermédiaire dans lequel on peut exister de façon plus complexe. Ici, par exemple, la technologie permet d’intégrer une dimension performative dans mon travail, à travers le geste du spectateur. Le travail se définit en rapport et en dialogue avec l’autre, comme c’est d’ailleurs le cas dans notre façon de nous définir. On se définit toujours par rapport au contexte dans nos identités uniques ou multiples.

AN. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton rapport à la technologie ? Dans un contexte où la technologie est plutôt décriée et source d’angoisses, elle apparaît chez toi comme un levier d’émancipation, revenant ainsi aux utopies des débuts des nouvelles technologies postindustrielles. Tu envisages aussi le textile comme une technologie, une pratique relevant de la logique, de la densité et des mathématiques.

CB : J’utilise le textile exactement comme on l’utilise depuis des siècles. C’est une matière qui se programme par l’artisanat. Pour moi, c’est important que le textile soit une matière, une technologie qui se travaille par la main. La technologie n’efface pas la présence humaine mais au contraire, elle l’accentue. Pour revenir à la question du féminisme, ce n’est qu’au XIXe siècle, au moment où l’industrialisation prend forme, que s’opère le rattachement entre le textile et le féminin. Le travail textile industriel va se séparer du travail textile « privé ». L’idée d’un travail textile féminin va se construire, alors qu’historiquement, la tapisserie et le tissage ont toujours été un métier masculin. Seule la filature était associée au féminin. C’est intéressant de déconstruire tous ces a priori. On retrouve aussi cette séparation entre savoir-faire « masculin » et « féminin » dans notre rapport à la technologie, créant ainsi des hiérarchies entre les savoirs. Le savoir-faire lié à la programmation est perçu comme étant supérieur au savoir-faire artisanal. Ce qui résulte de qui les ont pratiqués. Les premières technologies étaient inspirées des métiers à tisser, mais on a souvent effacé les femmes qui ont contribué aux innovations textiles.

AN : Tu accentues par la technologie contemporaine quelque chose qui était en fait déjà présent dans l’art textile : les notions de programmation et de langage. L’aspect décoratif des textiles était un langage en soi, un moyen d’expression.

CB : Il y a, avec le motif, toute une grille de lecture complexe qui vient s’insérer dans le textile. Par exemple, on ne parvient toujours pas à décoder quel était le sens des textiles d’Amérique du Sud des ères Aztèque et Inca tellement ils étaient complexes. Ils servaient probablement de contrat et de méthode de comptabilité. Tout était lu et vécu au travers du textile.

AN. Tu m’as également évoqué l’art textile des femmes berbères dans lequel les formes ornementales codaient un langage. J’aimerais aborder la question de la responsabilité de l’interprétation. Dans une autre série présente dans l’exposition, il y a deux chaussettes brodées qui évoquent la notion de l’étranger dans l’Ancien Testament. Comment envisages-tu la question de l’interprétation dans le langage technologique et dans les textes religieux ? Comment relies-tu cela aux notions d’altérité et d’hospitalité ?

CB. L’Ancien Testament est un très vieux texte qui a beaucoup été traduit. Ce n’est pas un texte très drôle, plutôt une série de règles à suivre. L’une d’elles énonce que l’on doit traiter avec respect un « étranger » qui se trouve sur notre territoire. Le mot « étranger » a été traduit de façons très différentes selon les lectures : inconnu, étranger, alien, etc. Cet exemple révèle les jeux d’interprétation. Je voulais mettre en avant cette idée que chacun·e tire un sens qui lui est propre de la lecture d’un texte. Comme ce texte est en lien avec la notion de territoire, j’ai choisi la chaussette, un vêtement qui est largement sous-estimé dans sa forme symbolique et qui est relié à la terre. Il y a également des pompons qui tombent de chaque texte. Dans la religion juive, le pompon est un symbole du mot du sacré. Je me suis intéressée aux textes du philosophe Marc-Alain Ouaknin qui a beaucoup écrit sur le geste d’interprétation. Il explique notamment que les textes hébraïques ne sont écrits qu’avec des consonnes. C’est à la personne qui le lit de venir y insérer des voyelles. Les voyelles agissent souvent comme une métaphore du souffle. Les séries de consonnes peuvent donc être envisagées comme des « codes » pouvant avoir plusieurs sens.

AN : En plus de ces références aux textes sacrés, tu insères dans tes pièces tes propres écrits, des poèmes très courts assez opaques et métaphoriques. Quel rôle joue cette strate textuelle ?

CB : J’ai imaginé des récits autour des matériaux « exotiques » envahissants, des plantes déplacées qui parviennent néanmoins à fleurir et se déployer. Ce sont des histoires de résilience et d’épanouissement. Dans la première tapisserie, je parle du moment de la dislocation, de déplacement. Pour la deuxième, du fait de pousser, de trouver sa voie dans une forme d’inconfort. Et dans la troisième, d’enracinement et d’éclosion.

AN : Ton dernier poème renvoie aussi à l’acte de chanter. On retrouve cette question du glorieux, à la fois dans le langage que tu emploies, dans le textile royal et le chant que tu as décidé de coder pour ces pièces, un chant choral, majestueux inspiré des chants byzantins.

CB : Dans le dernier texte, j’évoque le fait que pour chanter, il faut contraindre ses cordes vocales. Et c’est de cette pression que naît le beau. C’était important d’apporter dans mon travail une dimension humaine à travers le chant. J’ai travaillé avec une compagnie de chant choral qui s’appelle La Tempête. Nous avons conçu une musique inspirée du registre byzantin à laquelle nous avons mêlé des chants et des sonorités qui sont issus d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C’était important que la notion d’hybridité et d’ambiguïté se retrouve jusque dans le chant.

Références :

• Donna Haraway, Quand les espèces se rencontrent, 2008

• Marc-Alain Ouaknin, Le livre brûlé : philosophie du Talmud, 1986