RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien avec Naomi Beckwith

Pourriez-vous partager les intentions de votre projet d’exposition au Palais de Tokyo ?

Naomi Beckwith : L’intention était de suivre une idée instinctive : les penseur·ses, écrivain·es, théoricien·nes et philosophes français·es ont eu une profonde influence sur la culture et la production artistique américaines. Pourtant, cette influence n’a jamais été étudiée de manière délibérée en France. J’ai pensé qu’il était temps d’imaginer une exposition sur la manière dont les États-Unis ont reçu et transformé ces théories, souvent de façons qui n’ont jamais été reconnues sur le sol français.

L’idée n’est pas de considérer ces artistes comme de simples réceptacles recevant passivement des idées. Je m’intéresse à ce qui se passe dans la traduction : comment certaines notions sont reprises, ce qui devient pertinent et populaire aux États-Unis, même lorsque ces idées n’ont jamais vraiment trouvé d’écho en France. Je suis attirée par les disparités, les malentendus, et aussi par la poésie de tout cela — avec l’espoir que le public du Palais de Tokyo puisse reconnaître quelque chose de familier, tout en rencontrant également un peu d’étrangeté.

Comment percevez- vous la vitalité de cette relation intellectuelle et artistique aujourd’hui chez les jeunes générations d’artistes ?

NB : Elle est encore très active. Cela ressemble à un nouvel héritage générationnel. Lorsque les penseur·ses français sont arrivé·es aux États-Unis, l’impact a été immédiat. Michel Foucault, par exemple, sur la côte ouest dans les années 1970, et Jean- Paul Sartre et de Beauvoir sur la côte est dès les années 1950. Les artistes intéressé·es par leur travail en sont devenu·es des lecteur·ices assidu·es. Robert Morris organisait des séminaires sur Foucault. Plus tard, Andrea Fraser est devenue experte de Pierre Bourdieu. Ce sont des artistes qui sont autant des intellectuel·les que des praticien·nes. Elles·eux- mêmes sont devenu·es enseignant·es. Ce que l’on voit aujourd’hui, c’est une réception de ces idées par cette génération intermédiaire, celle qui aintégré des lectures et transmis ces idées. Les jeunes artistes qui ont étudié avec eux·elles se sont moins concentré·es sur une connaissance académique précise de la French Theory, mais ont absorbé son éthos — sa vision générale et son attitude.

Dans les années 1980 et 1990, on a assisté à une explosion de la critique institutionnelle* : l’idée que l’art pouvait interroger les idées générales du monde et examiner les structures qui l’entourent, notamment les musées. Fred Wilson est devenu l’une des figures les plus importantes à cet égard. Aujourd’hui, il est presque acquis que les artistes peuvent questionner — voire parodier — les institutions.

Vous pensez que c’est une forme d’inconscient, que cela flotte quelque part ?

NB : Si le langage est là, je ne suis pas certaine qu’on saisissent pleinement l’histoire de ces idées. Nous tenons certaines notions pour acquises, comme celle selon laquelle les identités ne sont pas reçues mais construites. C’est du pur Simone de Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient.» C’est presque aujourd’hui devenu une parole d’évangile, même si la plupart des gens seraient incapables de citer la première page du Deuxième Sexe.

Aux États-Unis, nous comprenons désormais que la notion de race circule à la fois à travers les environnements culturels dans lesquelsles gens vivent et sont acculturés, et à travers les forces structurelles de l’État et de ses institutions. Là encore, ce sont des idées discursives qui nous viennent de Foucault. Ce qui a changé, c’est la réception tardive de Frantz Fanon aux États-Unis. Son œuvre a profondément influencé les questions anticoloniales et décoloniales. Pourtant, pour la plupart des artistes, Fanon ne faisait pas partie de cette première vague de réceptions. Il y avait bien des enseignant·es, comme Mancho D. Awara, qui étudiaient son travail, et des écrivain·es comme Édouard Glissant qui le citaient. Mais ce n’est que dans les années 1990 qu’il a commencé à être plus largement discuté aux États- Unis, et seulement dans les années 2000 qu’il est devenu très visible, apparaissant même sur des t-shirts. Ce qui me fascine, c’est à quel point la French Theory a été définie de manière étroite — comme s’il s’agissait d’un panthéon de penseur·ses commençant avec les existentialistes, se cristallisant dans un langage critique avec Foucault, puis évoluant vers Jacques Derrida.

Je m’intéresse à la façon dont les territoires d’Outre-mer font partie de la France, et au travail intellectuel qui émerge des Caraïbes et d’Afrique du Nord — aux échanges au sein des mouvements décoloniaux venant de régions qui étaient françaises, mais aussi ancrées dans les diasporas africaines et noires mondiales. Je me souviens du jour où Aimé Césaire est mort : il y a eu un rassemblement improvisé à Harlem. Un café- librairie était plein à craquer, et nous lisions ensemble des passages de son œuvre.

Pourquoi organiser cette exposition aujourd’hui en France ?

NB : Il y a deux raisons pour lesquelles cette exposition tombe à point nommé. Tout d’abord, je suis curieuse de la manière dont l’art américain est reçu ici de nos jours. Je perçois des distinctions, à la fois formelles et intellectuelles, entre ce qui se passe sur les deux continents. Quelles répercussions une « invasion américaine » pourrait-elle provoquer ? Deuxièmement, il existe en France ce discours récurrent autour d’une supposée invasion américaine, ce que j’ai toujours trouvé amusant. Je me souviens de l’anxiété autour de l’américanisation, surtout pendant les élections présidentielles, lorsque les débats sur l’identité s’infiltraient à la fois dans les médias de masse et dans les discussions intellectuelles. On parlait de sexualité, de race, d’origines culturelles. Et ce discours était souvent qualifié d’« américanisation ». Je me suis dit : c’est hilarant. Les Américain·es n’ont fait qu’emprunter ce langage aux penseur·ses français·es. D’une certaine manière,cette filiation a été oubliée. Et pour être claire, il n’existe pas une seule et unique ligne de pensée française. Au contraire, il y a de nombreux·ses penseur·ses dont les travaux critiques s’opposent, de façon à la fois fascinante et féconde.Je ne veux donc pas créer une exposition qui suggérerait une généalogie bien nette, qu’elle soit patrilinéaire ou matrilinéaire. Certaines personnes pensent que le « wokisme » vient des États-Unis, mais sous bien des aspects, il est profondément français. Je veux rappeler aux gens en France que c’est de leur faute.

Cela renvoie à quelque chose de plus profond : le rejet, en France, de certains termes. Pourquoi est-il si difficile de parler de race ? Pourquoi est-il si compliqué de réconcilier l’héritage colonial avec l’idée de la « francité » ? Cette rupture a eu d’énormes conséquences politiques et sociales, et pourtant, il n’existe toujours pas de langage adéquat pour l’aborder. Et pendant ce temps, les cadres conceptuels que nous utilisons aux États-Unis pour affronter ces questions proviennent directement des traditions intellectuelles françaises. Tout le monde a peur des différences — mais quel mot est-ce que je viens d’utiliser ? Un mot français utilisé en anglais.

Pourriez-vous parler de la valeur d’usage des idées issues de la langue française pour les artistes de cette exposition ?

NB : Le terme théorie critique désigne un mélange de courants théoriques qui ont tous remis en question la centralité de la pensée des Lumières : le marxisme, la psychanalyse et le poststructuralisme. Des penseur·ses comme Foucault, Claude Lévi- Strauss, Jacques Lacan et celleux qui les ont suivis ont soutenu que les manières dont nous supposions que les êtres humains fonctionnent n’étaient pas exactes ni idéales. Combinées au marxisme et à la psychanalyse, ces idées ont fini par être regroupées sous la bannière « théorie critique ». Ce n’était pas seulement de la poésie. C’était de la politique et de l’action réelle. Oui, ces idées circulaient dans des contextes académiques, mais surtout, elles ont donné aux gens un langage leur permettant de critiquer ce qu’ils avaient appris, de critiquer la société. Elles ont offert une manière de dire : la façon dont les choses sont n’est pas celle dont elles doivent toujours être.

Pour les artistes, cela signifiait remettre en question les présupposés sur l’esthétique, sur qui produit le grand art, sur les cadres patriarcaux dans lesquels l’art circule. Chaque artiste présenté·e ici propose une œuvre ou une idée qui résonne encore aujourd’hui, que la pièce date des années 1960 ou qu’elle ait été commandée pour cette exposition. Prenez Roland Barthes : ses idées sur le langage comme structure ont permis aux artistes non seulement de lire les textes autrement, mais aussi de considérerles images — et même leur propre personne — comme des textes à déconstruire. Ce déplacement a ouvert un espace de réflexion sur le désir queer, sur ce que cela signifie de vivre dans un monde qui refoule le désir, et sur la manière de produire des images et des langages de résistance. Des artistes comme Tom Burr, par exemple, utilisent le texte et l’image pour explorer les tensions entre l’hétéronormativité et le désir queer. De même, les interrogations de Foucault sur les origines ont ensuite été reprises par Glissant et d’autres penseur·ses caribéen·nes, qui ont posé la question : existe- t-il une origine unique ?

Des œuvres historiques comme Condensation Cube de Hans Haacke nous rappellent que l’art n’est pas immuable ; il se transforme en relation avec les spectateur·ices. Cet héritage se poursuit chez des artistes comme Cameron Rowland, qui utilisent des gestes minimalistes pour interroger des questions systémiques. Char Jeré et William Pope.L incarnent une sensibilité plus contemporaine : humour, autodérision et esprit critique, utilisant souvent leur corps comme lieu de questionnement — qu’il s’agisse de la race, du genre ou de la notion même de personne.

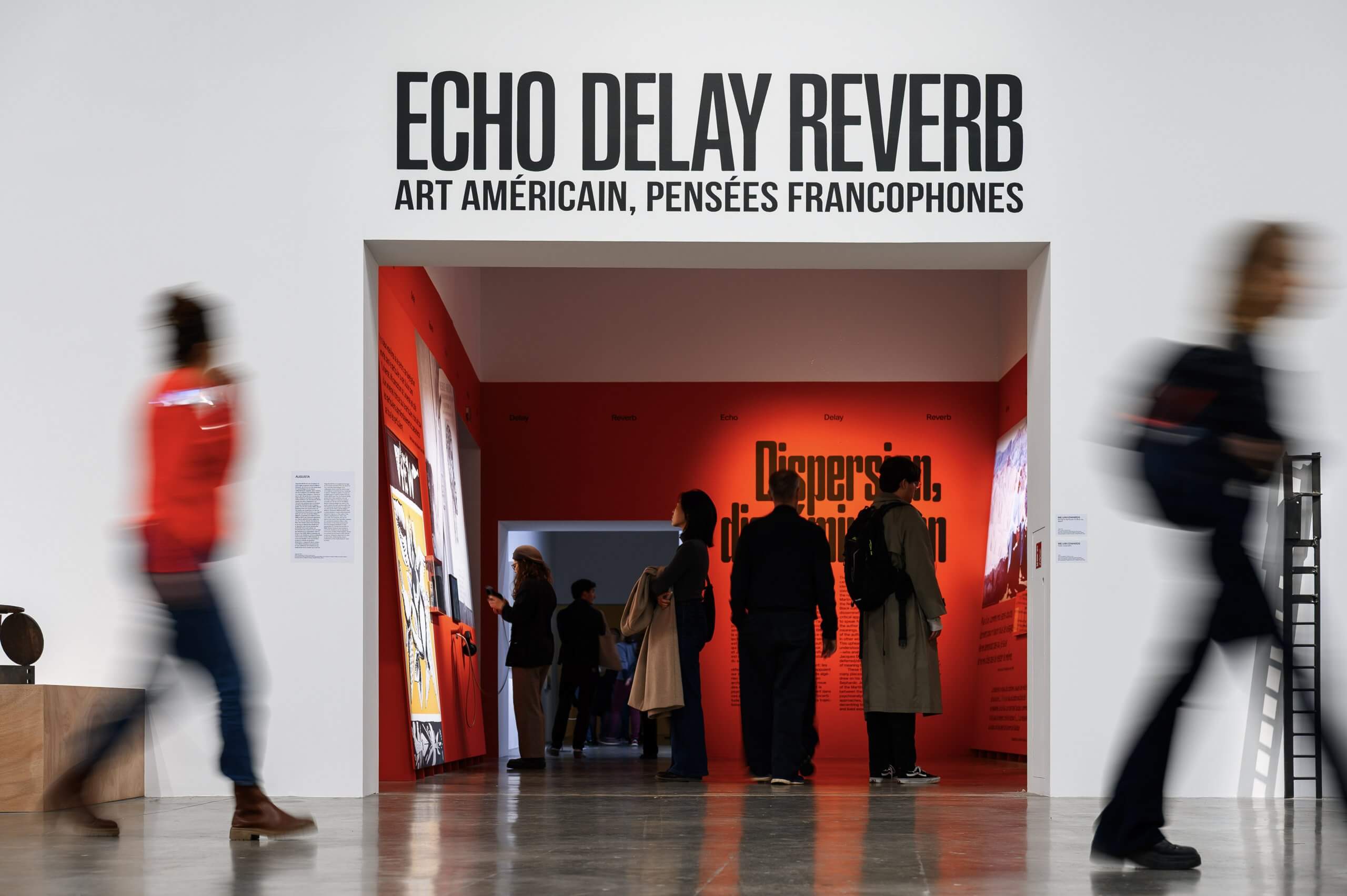

L’exposition comprend cinq sections : la dispersion, l’abjection, le non-humain, la critique institutionnelle et les machines désirantes. Pouvez- vous nous en dire un peu plus ?

NB : Nous ne voulions pas d’une exposition chronologique. Nous voulions mettre les idées au premier plan : qu’est-ce qu’un être humain ? Qui, historiquement, a eu le droit dejouir pleinement des droits humains — et qui le peut encore aujourd’hui ? Quelle est notre relation avec les institutions qui définissent ces catégories, qu’il s’agisse du foyer, du monde académique ou, pour les artistes, de l’atelier ? Et surtout, comment rendre compte de l’histoire à travers tout cela ? Dans ce tournant vers la théorie critique, les artistes ne se préoccupent plus seulement de l’expression de soi ou de la création d’objets. Ils·elles réfléchissent de manière holistique au monde qu’ils·elles habitent. Ce qui relie toutes ces sections, c’est l’insistance sur la théorie critique non pascomme un discours abstrait, mais comme une pratique vécue, qui continue à façonner l’art, la politique et la vie quotidienne. Il ne s’agit plus de produire de l’art — mais d’être conscient·es de la manière dont cet art est créé, de la façon dont il circule et de la manière dont sa réception sera toujours encadrée par les structures au sein desquelles il existe.