RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien avec Myriam Mihindou

Pour commencer, que signifie « Praesentia » ?

Myriam Mihindou : « Praesentia », c’est la présence et la force. C’est à la fois une présence au monde et une présence à soi. Dans son étymologie, ce mot a sa propre définition mais c’est un titre que j’ai incarné et expérimenté depuis plus de vingt ans. C’est donc pour moi la présence du corps, de l’âme, de l’esprit et la conscience de la mémoire.

Peux-tu nous parler de ta relation à l’ancestralité ?

MM : L’ancestralité est un enracinement, un héritage et une courroie de transmission. Ce sont des repères qui permettent de s’architecturer et de se développer en arborescence. L’ancestralité est très importante, elle est un garde-fou de notre mémoire et de notre humanité.

Pourrais-tu nous présenter ton travail en quelques mots ?

MM : Mon travail est au départ un désir de guérison. Mon histoire personnelle m’a amenée à vivre de nombreux traumatismes et j’ai compris qu’il fallait que je me soigne pour être capable de voir, entendre et parler. J’étais remplie d’émotions et ma communication avec le monde était assez compliquée. J’ai alors commencé à produire des performances. Ce fut une méthode efficace de soin parce que la performance c’est la parole, le déplacement dans l’espace et le rapport à l’autre. C’est aussi une certaine représentation de soi et du collectif.

Ton travail apparaît comme étant autant curatif qu’artistique. Quelle place accordes-tu au rituel ?

MM : Le rituel est central. En réalisant la série photographique des Sculptures de chair en 1999-2000, j’instaurais un processus de création très ritualisé. J’installais ma table dans la nature en attendant la première percée du jour, je préparais les éléments, je plaçais ma caméra et je me photographiais. Je m’auto-guérissais en quelque sorte. Ritualiser, c’est déjà donner accès à des imaginaires.

Le corps joue un rôle primordial dans tes oeuvres, de quelle manière ?

MM : On vit et rêve avec son corps en permanence, sans coupure avec l’âme. J’ai grandi au Gabon et ce contexte s’est inscrit dans mon corps et ma mémoire. J’ai vécu dans un monde colonial et postcolonial mais il y avait aussi le corps culturel qui dansait, chantait, collectivement et individuellement. C’est cette constellation un peu spectrale et ritualisée que j’interroge en tant qu’artiste. Lorsque j’ai découvert l’artiste Joseph Beuys qui parlait du corps social, ça m’a beaucoup interpellée parce que pour moi le corps c’est aussi le corps de la communauté qui m’édifie ou qui m’empêche. C’est un ensemble de corps comme un principe gigogne.

Tes performances sont souvent l’occasion de transes, comment les prépares-tu et quelle en est la finalité ?

MM : Au départ, j’étais dans une émotion à fleur de peau. J’étais timide et inhibée, je rentrais dans des transes émotionnelles qui me déstabilisaient complètement. J’ai alors décidé que la larme, le cri et la peur étaient des matériaux. Et à force de travail, la parole doucement s’est libérée. J’ai des expériences de transe où il y a un décollement du corps. Je suis emportée dans une énergie qui me transporte dans d’autres espaces où j’ai l’impression de visiter des mémoires. Quand je suis en transe, je ressens la présence des corps et des âmes de ma communauté, terme que je préfère à celui de public. Cela me permet de m’engager dans un lâcher-prise qui écrit la performance même si je l’ai préparée en amont, notamment avec un jeûne pour préparer mon corps.

Tu utilises certains matériaux pour leur charge énergétique, peux-tu développer ?

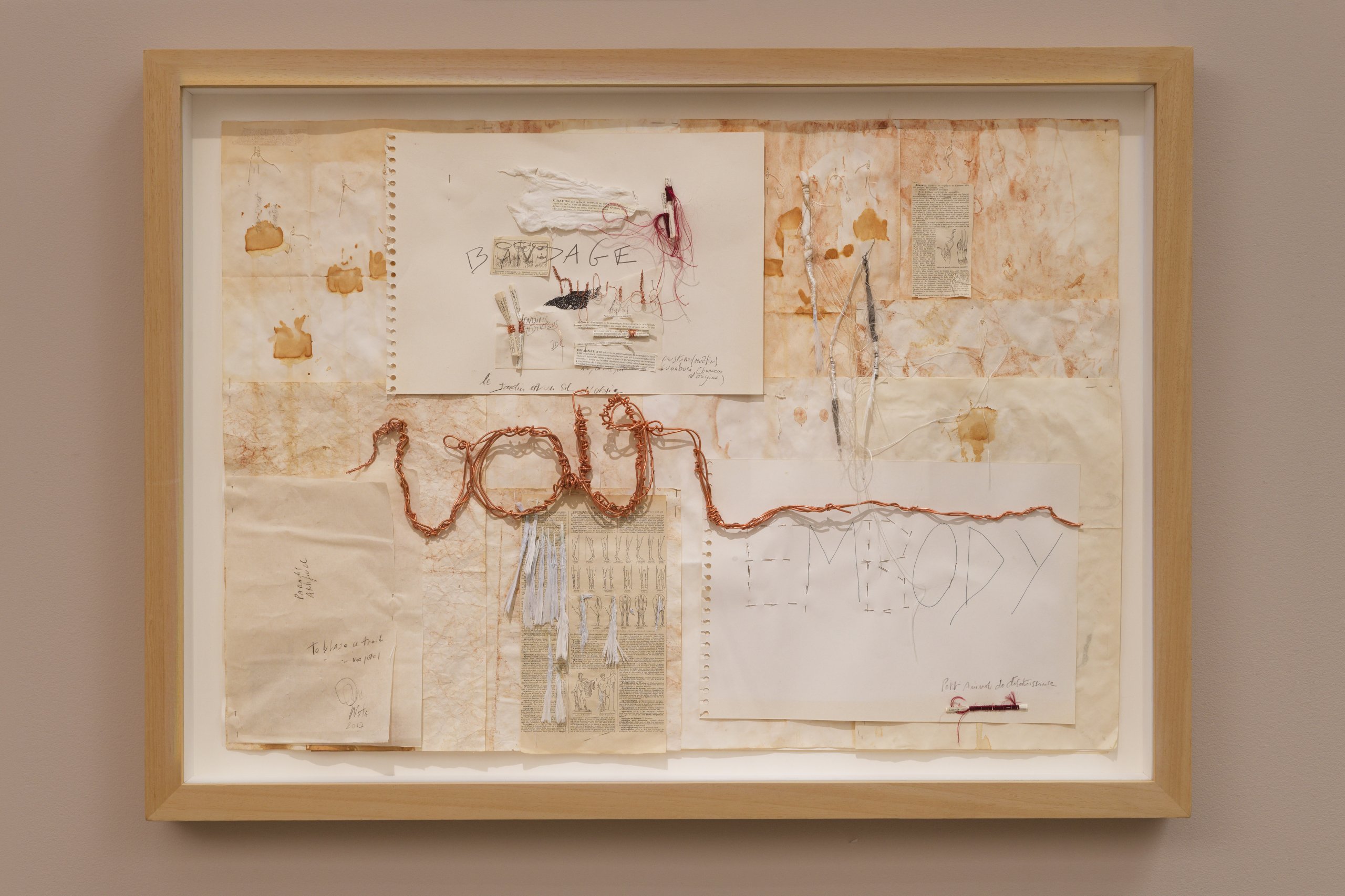

MM : J’ai commencé très tôt à travailler avec du cuivre. Pour les Dogon, le cuivre c’est l’eau, et l’eau c’est la parole. Ce métal existe sur mon territoire. Il est rattaché à des récits d’extraction* mais aussi à des récits plus mystiques. C’est également un conducteur. Il est bon pour notre corps, les veines de la terre, des roches et l’eau car c’est un élément de circulation et de régénération. Le cuivre c’est un peu comme le sang qui circule dans mon corps. J’ai également utilisé du coton. Il a le pouvoir de nettoyer et de purifier. C’est vraiment une fleur magique dans ses propriétés. C’est aussi pour moi une double peau. Au Gabon, les femmes pygmées dessinaient sur le liber ( une fibre contenue sous la partie la plus dure du tronc ). Cette pratique du dessin est un concept, une sensibilité esthétique, une relation spirituelle à cet environnement qui enrichit mon travail. Ensuite, il y a la terre. Elle est liée au déracinement. J’ai vécu dans les Caraïbes et l’océan Indien où il y a cette expérience d’avoir quitté sa terre et de ne plus en garder la mémoire. Et puis la terre c’est aussi Gaïa, la Terre-Mère qui a tant occupé la pensée du philosophe Bruno Latour. Je suis sensible à tous les principes d’extraction, d’occupation, d’arrachement sous un angle symbolique mais aussi économique et politique. Enfin, le thé offre une relation de transsudation*. Aujourd’hui, on dit que l’élément le plus menacé par le changement climatique est peut-être le nuage. Il prend tout ce qu’on ne veut pas voir et quand il pleut, il déverse l’imposture écologique du monde, toutes nos trahisons à la nature. Le nuage a été pour moi une révélation comme la révélation photographique d’une image. Et l’expérience de la révélation de l’image a été marquante dans mon histoire d’artiste. On la retrouve dans mes séries, Déchoukaj’* et Sculptures de chair. Quand je travaille mes dessins, j’opère par trempages successifs parce que j’ai besoin de sentir et trouver ma couleur, une couleur qui soigne. C’est aussi une peau, faite de superpositions et de sédimentations.

Comment explores-tu notre rapport au langage ?

MM : Le langage était vraiment un stress dans ma double culture française et gabonaise. Certaines significations sont tellement différentes d’une culture à une autre, il est nécessaire d’intégrer ces différentes symboliques et relations. Au départ, la langue n’était donc pas l’élément le plus facile pour me permettre de m’exprimer et de communiquer. Elle est aussi très relative à la question de la liberté. Quand on vit dans un espace de dictature, la question de la langue est problématique puisqu’elle dénonce et résiste. Et quand elle exprime l’insoumission, le corps est menacé.

Cela fait assez longtemps que j’essaie de comprendre comment prendre le mot. Comment ce mot serait capable de participer à une forme de communication non verbale, associant le son et les lettres. J’ai donc commencé à aborder la langue des oiseaux parce que le son y est une vibration, le mot y est une vibration. J’ai alors déployé tout un registre autour de la langue. J’ai par exemple travaillé sur le mot « analphabète ». Il y a des gens qu’on dit analphabètes mais qui détiennent des savoirs irriguant des connaissances importantes. Je connais beaucoup de gens ayant des connaissances des plantes, de la guérison, de l’oralité, des mondes subtils*. Pourquoi a-t-on autant de déni sur cette partie de notre culture qui nous constitue ?

Comment as-tu développé ton exposition Praesentia ?

MM : J’avais très envie de penser l’exposition comme un grand monde ou un grand corps, après nos expériences de confinement, interrogeant le commun, la transmission, l’histoire, l’écrit, le politique, le social. Comment penser ensemble ce monde dans lequel nous sommes connecté·es de manière organique. Ce n’est donc pas un « public » mais des présences qui pénètrent dans l’exposition. Il y a les oeuvres politiques comme Service, commencé en 2000, qui est un dispositif avec des fourchettes et de la terre. Par politique j’entends : on regarde le monde et autour de cette table on se demande ce qu’on veut pour nous. Ce n’est pas une démonstration, on est libre de se projeter dans ce récit qui propose des esquisses de pensée. Les dessins viennent ensuite nettoyer le corps et le psychisme, apporter de la clarté. Puis il y a tout le travail de guérison avec La robe envolée qui est une hypnose, et la vidéo Folle, qui touche à la difficulté à choisir parce que tu es sans cesse empêché·e, perturbé·e, déséquibliré·e, désorienté·e. Læ visiteur·trice peut entrer ou non physiquement dans cette oeuvre projetée au sol, la contourner.

Enfin, dans l’autre salle on va participer à deux séances auxquelles j’ai été invitée à travailler en Ouganda avec cinq performeur·euses, et où j’ai développé une technique de soin autour de l’idée de regain d’énergie, de force et de désir.

Aer Bulla est une nouvelle série d’oeuvres réalisées pour l’occasion ?

MM : On termine l’exposition par la présence au monde avec Aer Bulla. C’est une bulle d’équilibre qui tient le corps droit dans une verticalité à partir de laquelle on peut tout articuler. Dans le vivant, la bulle c’est la vie, le mouvement, la ventilation, une alliée. On la retrouve dans de nombreuses pratiques ancestrales. C’est l’élément fondamental qui fera d’ailleurs l’objet d’une performance pendant cette exposition.

Formellement il s’agit d’une extension de la série Amygdales avec une oeuvre en verre soufflé et du cuivre qui vient réparer. C’est une manière de rappeler la fonction de l’hippocampe et celle des amygdales, souvent médicalement amputées alors qu’elles sont une partie essentielle du système limbique du cerveau pour pouvoir gérer nos émotions et anticiper le danger. Dans une société qui nous éloigne de la réalité et nous emmène dans des registres de fantasmes, Aer Bulla vient libérer ces mémoires endormies, et nous en libérer aussi. La nature est aussi centrale. Chaque élément de la nature a besoin de sa bulle et de ses interrelations avec les autres bulles.