RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien avec Malala Andrialavidrazana

Peux-tu, en quelques mots, te présenter et décrire à quoi ressemble ton travail ?

Malala Andrialavidrazana : Je suis une artiste née à Madagascar et cela fait maintenant plus de 40 ans que je vis à Paris. J’adore travailler ici. J’ai aussi travaillé autour du monde et c’est ce qui m’a construit en partie. Pour ce qui est de décrire mon travail, c’est un exercice que j’ai toujours évité, préférant laisser cette tâche aux autres, aux historien·nes de l’art et aux critiques. Ce que je peux dire néanmoins, c’est que j’essaie de porter un regard sur le monde, un regard qui est certainement un regard critique. J’essaie de raconter le monde d’une façon assez personnelle.

Peux-tu nous raconter ton parcours ?

MA : J’ai toujours eu l’ambition de participer à la construction du monde. J’ai donc fait des études d’architecture. Ça a été mon premier métier. C’était difficile de me frayer une place dans le milieu macho des architectes à l’époque, dans les années 1990. Je voyais bien qu’on ne m’attribuait pas la même place qu’aux hommes, moi la petite femme de couleur, d’origine étrangère. Mais à ce moment-là, j’ai quand même eu la chance de côtoyer des gens qui n’étaient pas contre l’idée de construire avec d’autres choses que du béton armé ou de l’acier lourd. Je me suis dit qu’on pouvait participer à la construction du monde avec des matériaux très légers qui sont en fait les mots et les images. C’est comme ça que j’ai commencé à m’intéresser aux images du monde. J’ai alors débuté mon cheminement artistique avec la photographie.

Le titre que tu donnes aujourd’hui à ton travail est « Figures ». Est-ce que tu peux en dire un mot ? Qu’est-ce que tu entends par ce terme polysémique ?

MA : Avec ma déformation d’architecte, quand je pense aux figures, je pense d’abord aux formes géométriques et à leur mouvement dans l’espace. Ce sont les premières choses qui me viennent en tête. Mais à côté de ça, il y a aussi tous les symboles. Les figures, ce sont des personnages, qu’ils soient des icônes ou des anonymes. J’ai aussi choisi ce titre pour son sens anglais, dans l’idée que je m’adresse à un public international. En anglais, figures, ça signifie les chiffres, les montants. Et il se trouve que j’ai démarré cette série d’ oeuvres autour de billets de banque.

Peux-tu, justement, nous en dire un peu plus sur les éléments avec lesquels tu travailles. Quelles sont les sources qui composent tes collages et comment les utilises-tu ?

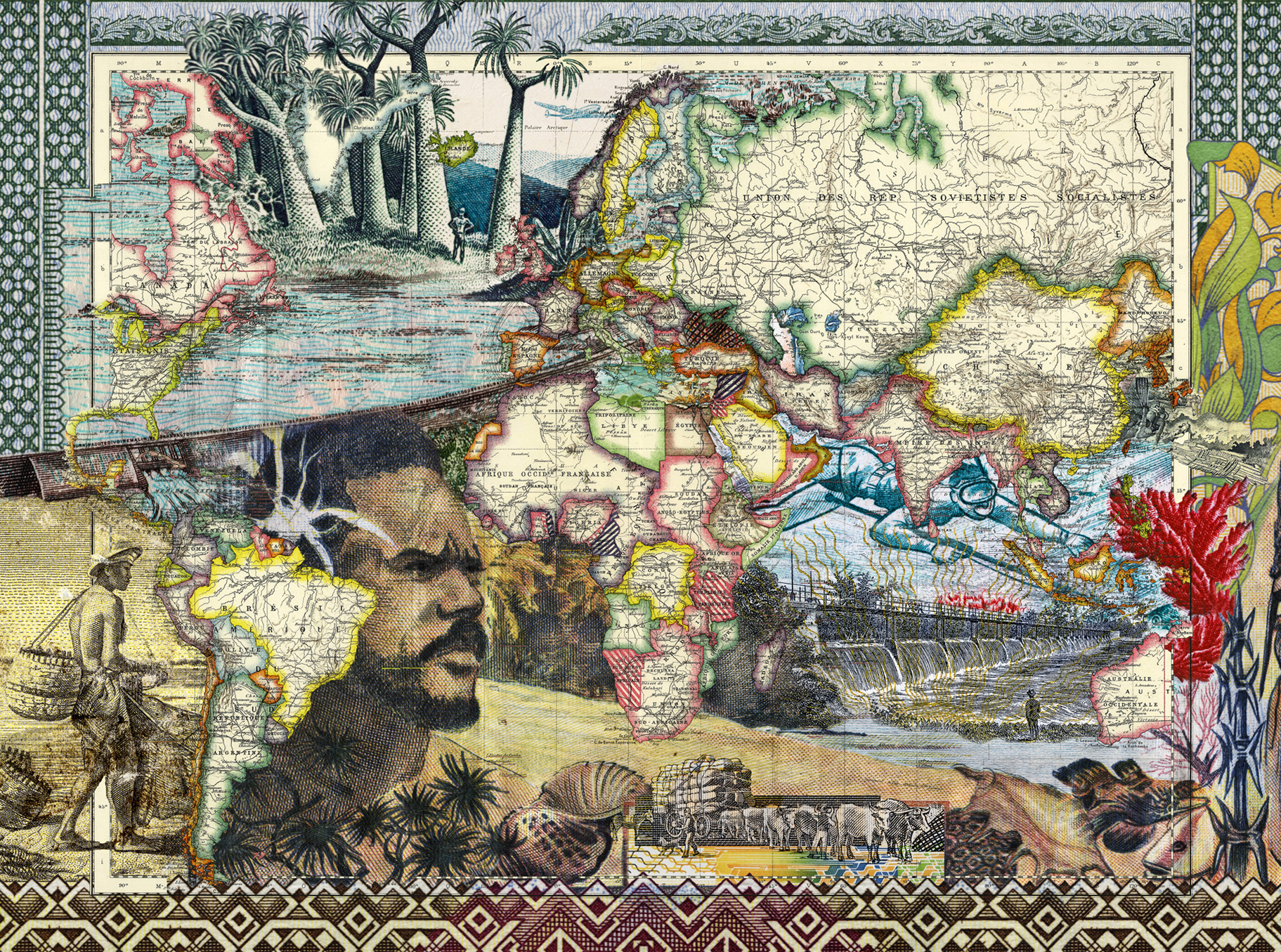

MA : Les premiers documents sur lesquels je me suis arrêtée étaient des cartes géographiques anciennes, des atlas « périmés » ainsi que d’anciens billets de banque. En somme, des documents qui ont servi à représenter le monde d’une certaine manière. Mais leurs représentations étaient biaisées, souvent dans le but de servir les conquêtes, d’imposer une certaine vision du monde.

Avec le développement de mon travail, je me suis aussi intéressée à tout un tas de documents qui portent un héritage iconographique. Ce sont des images qui circulent, qui passent de main en main, de génération en génération, et qui construisent un imaginaire qui souvent reste très vif en dépit de l’évolution de la connaissance. Je pars de ces documents biaisés pour les détourner et ainsi repenser la manière dont l’histoire s’écrit. Je ne conjugue pas l’histoire au passé mais au présent. Je me rends compte que la manière de regarder le monde diverge énormément en fonction du bagage culturel de chacun·e. Et ça mérite selon moi une forme de réflexion. Les Figures que je propose ne sont pas du tout des manières d’imposer un nouveau regard sur le monde. Elles sont seulement une proposition, un regard personnel.

Est-ce que tu penses tes oeuvres comme des manières de proposer des récits ou des contre-récits ?

MA : Oui, sans doute, je pense que les deux fonctionnent. Si j’étais restée architecte, je pense que j’aurais plutôt oeuvré dans la déconstruction que dans la construction et l’imposition de nouveaux monuments phalliques. Je plaisante un peu ici mais ce que je dis est tout de même très sérieux. Pour construire quelque chose qui se tienne, qui soit viable, il est nécessaire de penser en termes de structure et de fondations. Et il se trouve que nous aurions besoin d’assainir les fondations de notre monde, de revoir certaines images biaisées, la manière dont on écrit notre histoire. Dire que mes oeuvres proposent des contre-récits, c’est peut être un grand mot néanmoins. Je veux simplement remettre les choses à plat. Je ne suis pas dans une démarche militante, je ne cherche pas non plus à avoir raison. Ce qui compte pour moi est que chacun·e puisse se reconnaitre dans la manière dont iel est représenté·e.

Peux-tu essayer de décrire le projet que tu as pensé pour le Palais de Tokyo ?

MA : On m’a invitée à investir cet immense espace de la grande verrière en proposant une sorte de rétrospective de mon travail. Rétrospective ne veut néanmoins pas dire copier-coller ou seulement réaliser des agrandissements des oeuvres à l’échelle de l’espace. Il se trouve que la série des « Figures » évolue depuis son départ. J’ai commencé en 2015 quand est survenue en France une série d’événements tragiques. Depuis maintenant près de 10 ans, différents événements m’ont touchée personnellement, et ils sont présents dans les collages au travers d’allusions. Certaines oeuvres ont été produites pendant le confinement, d’autres, plus récemment pendant la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. À chaque évolution de la série, différentes références à l’actualité viennent s’intégrer.

On est donc vraiment dans une oeuvre au présent ?

MA : Je pense que c’est une oeuvre au présent qui a pour ambition d’entrevoir le futur d’une manière plus joyeuse. Et en même temps, dans cette saison d’expositions au Palais de Tokyo, une sorte de fil rouge relie les différents projets entre eux : les questions liées à la généalogie, à l’ancestralité.

Comment appréhendes-tu ces questions dans ton travail ? As-tu l’impression de t’inscrire dans cette forme de filiation, de chaîne d’artistes ?

MA : Je ne suis pas très à l’aise dans ce genre d’exercice parce que j’ai beaucoup de respect pour les générations passées d’artistes. Ce serait déplacé de ma part de faire des critiques des un·es ou à l’inverse trop d’éloges des autres. Mais si filiation il y a, je pense qu’elle se situe essentiellement du côté de l’engagement et de l’humain. Et quand je dis de l’humain, cela inclut aussi l’écologie, l’environnement dans lequel on évolue tous·tes ensemble. J’ai énormément de respect pour les artistes du Pop Art et du Dadaïsme. Je prends leurs créations en héritage mais je les mets sur le même plan que tous les documents d’archives que j’utilise. Ils viennent de différentes parties du monde, ils appartiennent vraiment à tous·tes. Ce ne sont pas uniquement des archives françaises. Je suis malgache, j’utilise des documents qui viennent d’Afrique, d’Asie, des îles Pacifique. C’est tout cela qui constitue mon héritage.

Tu as souvent insisté dans nos discussions sur l’inscription de la pratique du collage, pas seulement comme de l’art, mais aussi comme une pratique populaire. Est-ce que tu veux dire quelque chose de ça ?

MA : Dans ma pratique artistique, j’essaie d’être proche des gens. De ne pas m’inscrire dans une histoire de l’art élitiste, noble, savante. Je ne veux pas donner de leçon. Je souhaite que chacun·e puisse rentrer dans mon travail de façon simple. On m’a souvent reproché le fait que mes oeuvres nécessitaient d’avoir énormément de connaissances pour pouvoir les décrypter. Mais je ne suis pas tellement d’accord avec ça. Il y a une manière de réagir devant les oeuvres d’art qui émane de l’émotion. En fait ce que j’engage dans mon travail, ce sont des bouts d’histoires qui nous appartiennent à toustes, ce sont des fragments de cultures qui se retrouvent confrontés les uns aux autres un peu comme par accident. Il n’y a pas de frontières dans mes oeuvres. Je crée des rencontres inhabituelles, des rencontres qui ne vont pas de soi dans le réel mais qui en même temps ne devraient pas être si improbables que ça.

Il faut dire aussi qu’il y a de l’humour dans ton travail. Différents types d’humour. De l’ironie et du carnavalesque.

MA : Parmi les éléments visuels que j’utilise, de nombreux véhiculent des idéologies racistes et sexistes que j’essaie de déconstruire. Pour aborder ces sujets violents, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de répondre par la violence. J’ai fait le choix d’utiliser l’humour en créant des situations burlesques. Sans une forme de dérision, mon travail ne pourrait pas exister. Je ne pense pas qu’on puisse parler des drames du monde, en tout cas pour ma part dans l’oeuvre que j’essaie de créer, en apportant un nouveau degré de violence. J’espère que les spectateur·ices riront devant certaines scènes improbables. En riant ils et elles participeront peut-être à ce que ces scénarios improbables puissent se réaliser.