RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien avec Lili Reynaud-Dewar

Bonjour Lili, pour commencer pourrais-tu nous dire quelques mots sur le titre de l’exposition Salut, je m’appelle Lili et nous sommes plusieurs ?

Lili Reynaud Dewar : En fait, j’avais envie que ce titre soit une adresse directe et simple, d’où le “Salut”. Le “nous sommes plusieurs”, c’est pour parler de la manière dont je travaille, c’est-à-dire avec beaucoup de personnes qui m’entourent. Je fais aussi souvent des portraits de moi-même mais à travers d’autres personnes. C’est le cas dans cette exposition.

Pour poursuivre sur cette idée de portrait à travers d’autres personnes, pourquoi as-tu fait des interviews uniquement avec des hommes ?

LRD : L’exposition est divisée en deux expositions. Tout d’abord, il y a une exposition autour d’un film du collectif Gruppo Petrolio. C’est aussi le titre du film. Ensemble, on a fait l’expérience de la lecture d’un livre qui s’appelle Pétrole de Pier Paolo Pasolini et qui est central dans cette oeuvre. Ça parle de masculinité, de pouvoir, de corruption et aussi de questions sexuelles. C’est cette lecture qui m’a amenée assez loin dans le questionnement de ce qu’est la masculinité. Dans l’autre partie, il y a plusieurs personnes interviewées qui sont des amis très proches. Je ne suis pas vraiment visible, mais si on regroupe toutes ces interviews, ça fait aussi un portrait de moi. Il y a la volonté de voir ce que je peux faire avec ce regard que je porte sur des corps masculins en tant que femme réalisatrice. Mais ce n’est pas complètement élucidé, c’est beaucoup dans l’expérimentation. Je lance des processus et c’est après que je vais y trouver des choses. Ça se déroule sur des temps très longs, en accumulant. C’est beaucoup dans la masse. Il se trouve que dans mon parcours j’ai beaucoup travaillé autour de figures masculines où j’ai réinterprété des choses. Des grandes figures comme Guillaume Dustan, Jean Genet ou Sun Ra. Et c’est aussi ce que j’essaie de faire en ce moment, de travailler plutôt avec mon environnement et avec mes proches. Je pense que c’est un continuum qui se prolonge.

Tu as choisi l’environnement de petits hôtels parisiens pour ces interviews. Pourrais-tu nous expliquer cette démarche ?

LRD : J’aime bien la chambre d’hôtel parce que c’est à la fois personnel pendant 24 heures, et en même temps c’est très générique, ça ne nous appartient pas. Je vais souvent dormir à l’hôtel quand je vais travailler pour un projet dans une ville où je n’habite pas. Pendant un temps j’ai aussi beaucoup enseigné dans ma chambre d’hôtel car je n’étais pas très à l’aise dans la plupart des espaces institutionnels de la pédagogie. Tout ça rejoint des questions que je me pose sur la propriété, l’impermanence, la manière d’investir un espace ou le fait d’être locataire. En tant qu’artiste, on est toujours un peu comme des locataires parce qu’on arrive dans un espace d’exposition, on l’aménage et puis trois mois plus tard il faut que tout ait disparu, sans aucune trace de notre passage. Je me suis aussi rendue compte qu’avec les locations comme Airbnb, les hôtels disparaissent comme éléments de la culture du tourisme. Donc je trouvais ça intéressant de reconstituer ces chambres comme des fragments de ce qu’il se passe là maintenant.

L’exposition est composée de deux parties. Comment s’est fait ce choix ?

LRD : Le film Gruppo Petrolio a été pensé, écrit et produit collectivement, donc c’est très important que ça soit le nom du collectif et non le mien. J’aurais même aimé qu’on pousse beaucoup plus loin en montrant le film de façon vraiment autonome, à la fois dans l’espace et dans la communication. Cela pose la question de ce qu’est un collectif. Ce film a bien été réalisé collectivement, mais ce collectif n’existe pas vraiment puisqu’il est composé principalement d’étudiant·es qui vont et qui viennent. Et l’objectif ultime de la vie étudiante, c’est d’avoir ses diplômes et de ne plus être étudiant·e. Autrement dit, être un·e bon·ne étudiant·e, c’est travailler à sa propre disparition. C’est donc un collectif instable. Peut-être que si on avait vraiment assumé de se présenter en tant que collectif avec d’autres personnes, le Palais de Tokyo nous aurait plus facilement suivi·es sur le fait de dire “Voilà, vous êtes totalement autonomes de Lili Reynaud-Dewar”.

Est-ce la raison pour laquelle cette partie est en accès libre ?

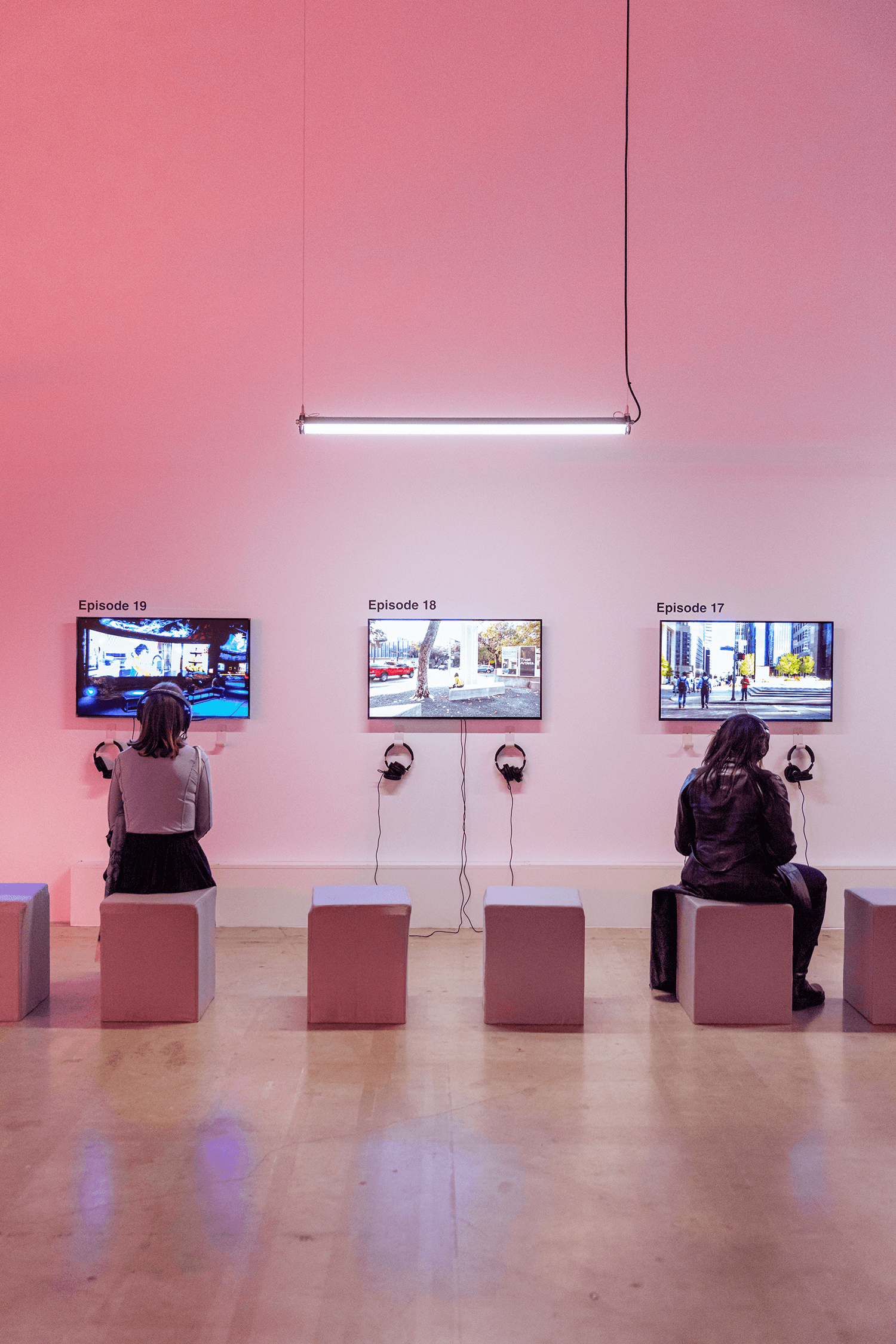

LRD : C’est tout simplement parce que c’est tellement long à visionner que ce serait très injuste pour les gens ne pas pouvoir regarder potentiellement l’intégralité. On a donc imaginé cet espace comme un espace de vidéo consultation, pour que les gens puissent s’installer, traîner, venir peut-être sans but réel. En tout cas, sans forcément dans le but d’aller voir une oeuvre d’art ou une grande exposition. C’était aussi un peu pour casser ce truc.

Maintenant, parlons décor. Pourrais-tu nous raconter les choix scénographiques de ce film ?

LRD : Dans l’espace d’exposition de Gruppo Petrolio, il y a dix-neuf écrans qui correspondent aux dix-neuf épisodes du film. Mais ce n’est pas une série, c’est comme un très long film qu’on découpe pour qu’il soit plus accessible. C’est aussi lié au mode de production. On est dans le réel, donc on écrit au fur à mesure et la veille pour le lendemain avec le réalisme des moyens qui sont les nôtres. Les décors, c’est un peu la même idée. Par exemple, le décor de la trattoria, c’est un décor que j’ai utilisé précédemment dans un film qui est un portrait de Pasolini. C’est une trattoria qui est une reproduction, mais pas fidèle, du dernier restaurant où il a mangé avant d’être assassiné. Et donc on l’a récupéré pour ce film. Je l’ai aussi utilisé comme salle de cours dans l’école dans laquelle j’enseigne, là où on a commencé à lire Pétrole. Dans Gruppo Petrolio il y a vraiment une idée d’économie, l’idée de réutiliser et recontextualiser pour faire des choses complètement différentes. L’autre décor est composé par des éléments de mon atelier à Grenoble. C’est un atelier un peu froid, comme un grand garage avec un sol en béton et des courants d’air donc j’ai installé plein de tapis qu’on a colorés et qu’on retrouve dans l’exposition. C’est une technique de l’artiste autrichien Franz West qui colore des tapis avec des encres. Il y a aussi des affiches qu’on a mises en commun avec toutes ces personnes qui viennent faire des choses dans mon atelier. Ces décors sont très importants et on les remet dans l’exposition. Un peu comme ce qu’on fait en remettant les chambres d’hôtel.

Dans l’autre partie de l’exposition, il y a des vidéos où tu danses seule et nue dans des lieux d’expositions artistiques. Peux-tu nous en dire plus ? Que signifient-elles ?

LRD : Je ne sais pas vraiment si ces vidéos ont une signification. Comme pas mal de choses que je fais, j’ai l’impression que la signification vient de la répétition et de la masse accumulée. Dans la répétition, je trouve qu’il y a des choses super intéressantes parce qu’on oublie pourquoi on a fait les choses au départ. Puis, des choses qu’on n’avait pas soupçonnées apparaissent du fait de ce processus.

Au tout début de mon travail, j’ai beaucoup fait performer des proches. À un moment je me suis sentie le devoir de me mettre aussi en face du public et de la caméra. Au départ je dansais dans mon atelier. Évidemment, il y a une question sur le corps nu. Il y a à la fois un peu un cliché de la performance, le corps de la femme, la transgression. Mais en même temps, est-ce que c’est une transgression ? Et puis il y a une mise en jeu du rapport que l’artiste, et a fortiori l’artiste femme, entretient avec les lieux de pouvoir qui sont l’atelier, le lieu d’exposition et l’institution. Je voulais montrer ce que les espaces d’exposition excluent. Et à force de faire ces vidéos, j’aime le fait que ça montre des choses qui ne sont jamais représentées dans la documentation des expositions. Donc je montre les tas de défauts des lieux, ou les systèmes pour gérer le public, comme les lieux où travaillent les personnes qui font le gardiennage ou la médiation. C’est toutes ces choses qui sont faites pour être invisibilisées pour le public. Ce qui est intéressant parce que c’est un peu ce qui permet aussi aux oeuvres d’art d’être produites, d’être vues et de circuler. Je me suis aussi dit que ce serait intéressant de documenter un peu ma vie d’artiste, en faisant ces vidéos presque systématiquement dans les endroits où je vais exposer. C’était un peu l’idée que ça crée un journal des lieux. Je pense qu’un journal permet de documenter une époque. Donc je pense que là, ça raconte l’histoire des expositions de la période pendant laquelle j’ai vécu en tant qu’artiste.

Dans une interview pour un journal, tu parles de tendre vers une famille queer un peu dissolue. Qu’est-ce-que tu entends par-là ?

LRD : La manière dont je m’entoure et les gens avec qui je travaille font apparaître une sorte de famille. J’ai envie de résister aux injonctions de l’hyper professionnalisme ou de la neutralité. Donc pour moi, c’est aussi un projet. Je montre des choses qui semblent avoir affaire avec ma vie intime, mais je ne pense pas que c’est autobiographique. Je montre des parties de mon journal intime. Je me montre nue en train de danser. Je montre mes amis. C’est une manière de ramener ces éléments dans ces espaces soi-disant neutres. Il y a un aspect sociologique, avec l’idée de regarder ce que c’est qu’une personne et son entourage. J’aime bien le fait de créer aussi un effet ricochet à travers des interviews où il y aurait toujours une personne en plus qui viendrait commenter ce qu’a dit une autre personne. Il y a l’idée de ramification. Cette famille avec des liens pas forcément biologiques et pas forcément gouvernés par les injonctions de la famille hétéronormée.

Dans l’exposition il y a aussi des extraits de ton journal intime. Le texte côtoie beaucoup le corps dans ton travail. Comment envisages-tu cette relation ?

LRD : Le texte est vraiment hyper important dans tout mon travail. Beaucoup d’oeuvres découlent de textes littéraires. J’adore le fait que le texte, qui est a priori une expérience intime dans un livre avec un petit format, devienne un truc auquel tout le monde puisse accéder de manière très spontanée dans un espace d’exposition. J’aime bien recopier, agrandir, copier sur du tissu, sur du carton et faire que le texte devienne très grand. Et ça, je l’ai fait à beaucoup de reprises. J’ai par exemple reproduit des petits pamphlets de Sun Ra, des textes de Guillaume Dustan. J’aime bien que le texte soit vraiment accessible, comme une publicité dans l’espace de la rue. C’est très beau que la littérature soit privée, dans un livre, et qu’il y ait plein de choses aussi qu’il ne faut pas faire en public ou collectivement. Mais c’est aussi bien quand on décide de les redistribuer. La plupart des textes que j’ai utilisés, c’est des textes d’autres personnes. Qu’on les rendent accessibles à toustes ! Et puis j’aime bien que ça soit monumental et que les mots deviennent une forme. C’est aussi une façon d’aménager l’espace.