RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien avec François Piron

Par le service de médiation culturelle

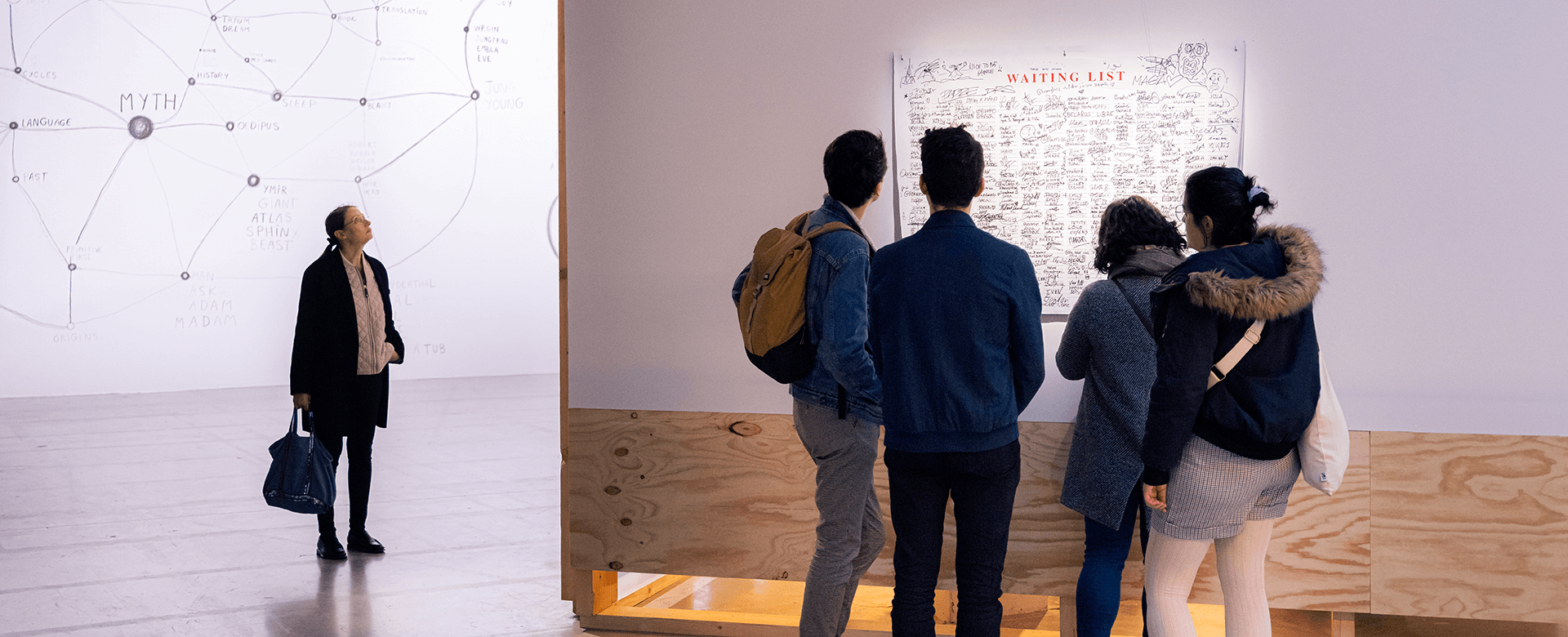

La «psychothérapie institutionnelle» est une pratique de la psychiatrie initiée au milieu du 20e siècle, dont le présupposé est que pour soigner les malades, il faut d’abord soigner l’hôpital. Inspirée de cette pratique, cette exposition s’intéresse à différentes manières de transformer des lieux d’isolement en lieux de protection, en refuges contre les violences de la société.

Toucher l’insensé est une exposition collective qui s’inscrit à la croisée de la création artistique et des questions de santé mentale. Quelle approche as-tu choisi pour développer ce projet ?

François Piron : Cette exposition rassemble des pratiques artistiques qui ont lieu dans différentes structures qui ont un rapport avec la santé mentale, en particulier avec la psychothérapie, et où interviennent des dynamiques collectives. C’est aussi l’idée de défaire un peu le cliché du rapport entre art et psychiatrie sous l’angle de l’art brut, souvent associé à des figures plutôt solitaires. C’est justement parce qu’il y a de la dynamique collective que se libèrent des choses qui sont empêchées à titre plus individuel. Cela oriente aussi vers d’autres médiums de la collectivité comme le cinéma, la vidéo, les pratiques scéniques, la performance ou la musique. Un des enjeux de l’exposition consiste à les rassembler et à les croiser avec la psychothérapie institutionnelle, pratique qui s’inscrit dans le champ des contre-cultures des années 1960 et 1970. C’est une période où on remet en question toutes les institutions et tous les modes d’oppression, aussi bien l’école, la prison ou la famille, que la question de la folie et de l’institution psychiatrique. Mais j’ai très vite senti qu’il fallait aussi mettre à jour cette perspective historique et la prolonger. Montrer une diversité de projets contemporains et leurs préoccupations, pour ne pas rester dans une histoire de la folie mythifiée et avec un vocabulaire daté.

C’est cette idée que l’on retrouve dans le titre ?

FP : Pour le titre, on a cherché dans le champ sémantique de la folie quelque chose qui était moins stigmatisant. Donc « insensé ». Ça ne vise pas une catégorie de personnes particulière, je ne voulais pas qu’on tombe dans l’altérité. On cherchait un concept qui soit une zone désirable, un endroit vers lequel on aurait intérêt à aller pour en apprendre davantage, comprendre le monde dans lequel on vit, trouver des manières d’être-ensemble. C’est plutôt comme un concept. « Toucher l’insensé », c’est « aller vers », en gardant quelque chose de tactile et sensible. Le toucher plutôt que l’intelligible.

De quelle manière s’est développée l’association de toutes ces pratiques ?

FP : C’est une approche assez empirique. Il y a beaucoup de rencontres et de hasard dans cette exposition. C’est le cas des archives du Centre Familial de Jeunes (CFDJ), une structure qui a existé à Vitry-sur-Seine puis au Plessis-Trévise. C’est un lieu qui propose une alternative aux maisons de correction pour des jeunes qui ont commis des délits ou qui ont été placé·es par des juges des affaires familiales, avec une vraie dimension psychothérapeutique et des activités basées sur les dynamiques collectives. Il y a par exemple la pratique de la sociothérapie, qui consiste en des jeux de rôles où chacun·e joue le rôle d’un·e autre pour résoudre collectivement les problèmes de la communauté. Il y a un rapport qui est à la fois psychothérapeutique, mais aussi toute une dimension théâtrale et de clownerie. La question de l’émancipation et de l’humour est vraiment un fil directeur de l’exposition. La plupart des projets qui y figurent ont un ton qui va vraiment chercher l’humour et l’autodérision, dans un contexte où il y a de la gravité. L’exposition montre des choses qui ont aussi une certaine audace. Là où on pourrait imaginer que parce qu’il s’agit de psychothérapie, ça va être un cadre très normé de vocabulaire, et bien justement, ces pratiques montrent au contraire des endroits où on pousse la liberté un peu loin, aux frontières parfois d’un certain degré de provocation. C’est intéressant aussi de voir comment des institutions qui étaient plutôt basées sur la mise à l’écart de personnes deviennent des institutions refuges, notamment dans leur rapport avec la pédagogie ou l’éducatif. Par exemple au CFDJ, iels utilisent l’expression « La prison, c’est dehors », tirée du titre d’un livre qu’iels avaient produit. C’est quand même la société qui est le vecteur principal de la violence vis-à-vis des personnes vulnérables, et ces institutions deviennent des refuges. En fait, dans cette exposition, on est dans des zones où tu ne peux pas être trop tranchant·e. Il n’y a pas de bon ou mauvais côté. On essaie aussi de montrer ces ambiguïtés.

« C’EST IMPORTANT DE MONTRER CES CRÉATIONS EN TANT QU’ŒUVRES ET DOCUMENTS EN MÊME TEMPS. ÇA DOCUMENTE DES PRATIQUES, DES MANIÈRES DE FAIRE, DES MANIÈRES DE VIVRE. MAIS C’EST AUSSI LA CAPACITÉ DU CENTRE D’ART DE MAGNIFIER DES CHOSES ET DE LES MONTRER EN TANT QUE FORME ESTHÉTIQUE. »

Comment opères-tu l’articulation entre la création collective dans un but thérapeutique et le statut d’œuvre d’art contemporain ?

FP : Je pense que c’est important de montrer ces créations en tant qu’œuvres et en tant que documents en même temps. Ça documente des pratiques, des manières de faire, des manières de vivre, des institutions et la manière dont elles évoluent. Mais c’est aussi la capacité du centre d’art de magnifier, d’autonomiser des choses et de les montrer en tant que formes esthétiques. Ce sont vraiment des formes surprenantes, complexes, bizarres, parfois un peu bricolées. Des choses qui n’ont pas vraiment été faites dans l’idée d’être montrées comme ça. D’ailleurs, on a beaucoup réinventé des formats. J’appelle ça « de la mise en scène documentaire ». C’est à la fois des documents, parce qu’on donne suffisamment d’informations pour que ça puisse être lu de manière documentaire, mais on les théâtralise pour que ce soit aussi une expérience pour les visiteur·ices, avec une appréhension des formes et de la participation émotionnelle. Par exemple, on présente le projet de Michel François dans une institution néerlandaise près de Rotterdam, qui est à la fois une prison et un endroit de psychothérapie. Dans les années 1990, il a fait un ensemble de productions avec les détenus-patients. Il y a notamment ce moment où ils travaillent avec des plans de la prison mais il se rend compte que les détenus-patients ne savent pas à quoi ressemble le bâtiment. Dans ce lieu, ils sont toujours dans un parcours à l’intérieur, ils n’ont pas de vision d’ensemble. Donc Michel François fait une édition de cartes postales avec une photo aérienne de la prison. Comme ça les détenus-patients peuvent envoyer des cartes postales à leurs proches en disant « Je suis là, je suis à cet endroit ». Ressortir les choses de l’époque et les remettre dans un contexte d’installation aujourd’hui, c’est typiquement ce que j’appelle de la mise en scène documentaire.

Quelles sont les références qui t’ont inspiré pour cette exposition ?

FP : Il y a trois artistes dans l’exposition, Jules Lagrange, Agathe Boulanger et Signe Frederiksen, qui sont à l’initiative de l’ouvrage Ce que Laurence Rassel nous fait faire réalisé à partir d’entretiens avec Laurence Rassel. En tant que curatrice et directrice de l’École de Recherche Graphique de Bruxelles, elle essaie de mettre en pratique la psychothérapie institutionnelle dans les institutions qu’elle traverse. C’est ce livre qui m’a rendu conscient qu’on peut s’emparer de la psychothérapie institutionnelle et la traduire dans d’autres types d’institutions que celui de la santé mentale. Il m’a permis de trouver un champ d’application au-delà du champ simplement métaphorique. Il y a aussi les films de François Pain. C’est un cinéaste, même si je dirais plutôt filmeur, qui était un ancien infirmier de la clinique de La Borde, établissement psychiatrique central dans le développement de la psychothérapie institutionnelle, où il a filmé tout le monde. Il a réalisé des heures d’entretiens avec les figures tutélaires de la psychothérapie institutionnelle : Félix Guattari, Jean Oury et François Tosquelles. Il y a donc une installation dans l’exposition où toutes ces voix s’évoquent les unes les autres, comme dans une conversation. Mes inspirations, c’était aussi ces voix. Et c’est intéressant de les faire entendre, même si j’ai conscience qu’aujourd’hui c’est, disons, incomplet. Ça a aussi invisibilisé d’autres voix. Il y a un rapport un peu patriarcal de ces trois hommes qui sont assez assertifs, qui parlent avec une forme d’assurance et de certitude. Mais ils ont aussi vraiment des singularités et c’est quand même important de les faire entendre : cette attention aux détails, cette forme très empathique de considération des autres. Et encore cette forme d’humour assez particulière, notamment chez Tosquelles qui est quelqu’un du jeu de langage. Il y a par exemple un extrait où il parle de son rôle d’analyste et on comprend qu’il n’écoute pas du tout ce que les patient·es lui disent. En fait, il écoute la musique, le ton de la voix, les séquences, comment les gens découpent leurs pensées. Et c’est là où c’est assez intéressant de voir que c’est plastique et tactile. On n’est pas du tout dans un rapport purement intellectuel aux choses, mais dans une plasticité de la relation. Donc pour ça, je me dis que le champ des arts plastiques n’est pas inapproprié.