RECHERCHER DANS TOUT LE SITE

Entretien avec Mohamed Bourouissa

Par Antoine Aphesbero

Signal est la première rétrospective de Mohamed Bourouissa. L’occasion de déplier son travail, de ses débuts à ses productions les plus récentes. Dans cette exposition, il évoque l’enfermement des corps et des pensées, les économies parallèles et la représentation des identités. Il nous parle ici de plantes, de musique, de couleur et d’amertume.

Quel a été le point de départ de ton œuvre sur les mimosas ?

Mohamed Bourouissa : En 2017, j’ai commencé à travailler sur des pièces en relation avec les plantes. La première installation que j’ai conçue dans ce sens, en tout cas in situ, ça a été un jardin que j’ai réalisé pour la Biennale de Liverpool. J’ai travaillé autour d’un jardin qui m’a été inspiré par Bourlem Mohamed, un monsieur que j’ai rencontré dans l’hôpital psychiatrique Frantz-Fanon de Blida en Algérie. Par la suite, je me suis intéressé à l’activité des plantes. Je cherchais un moyen de parvenir à la rendre visible. C’est comme ça que j’ai commencé à chercher des éléments autour de la fréquence des plantes. Et je suis tombé sur des personnes qui travaillaient sur des sortes de boîtiers qui permettaient de récupérer les fréquences électriques produites par les plantes. Et c’est en 2020, pour la Biennale de Sydney, que j’ai commencé à travailler autour des mimosas, une plante qui est à la base originaire d’Australie mais qu’on retrouve aujourd’hui dans le pourtour méditerranéen. J’ai réalisé une œuvre sonore avec des mimosas pour laquelle j’ai récupéré leurs fréquences électriques afin de les traduire en sons.

Y a-t-il quelque chose de l’ordre du soin dans ce rapport aux plantes et aux sons ?

MB : Ce n’était pas ma préoccupation première mais sans doute. Quand j’ai commencé à travailler sur la notion de jardin, je me suis vite rendu compte qu’il y avait une action concrète des plantes sur la physionomie. Et ça, j’ai pu le percevoir aussi chez Bourlem Mohamed qui, pendant ses presque 40 années passées à l’hôpital psychiatrique de Blida, s’est soigné, je pense, en cultivant son propre jardin. Le jardin, c’est un espace mental. Dans notre rapport aux plantes, il y a sûrement des bienfaits thérapeutiques. On le voit même avec les liens entre la médecine et l’herboristerie. Il y a par ailleurs tout le champ de ce qu’on appelle la musicothérapie. Indirectement, il y a en effet une forme de soin au travers du jardin et du son. On a souvent tendance à considérer les plantes comme des objets plutôt que comme des sujets alors qu’elles sont très actives et influencent nos vies en permanence.

Comment adaptes-tu tes installations dans les espaces dans lesquels tu les présentes ?

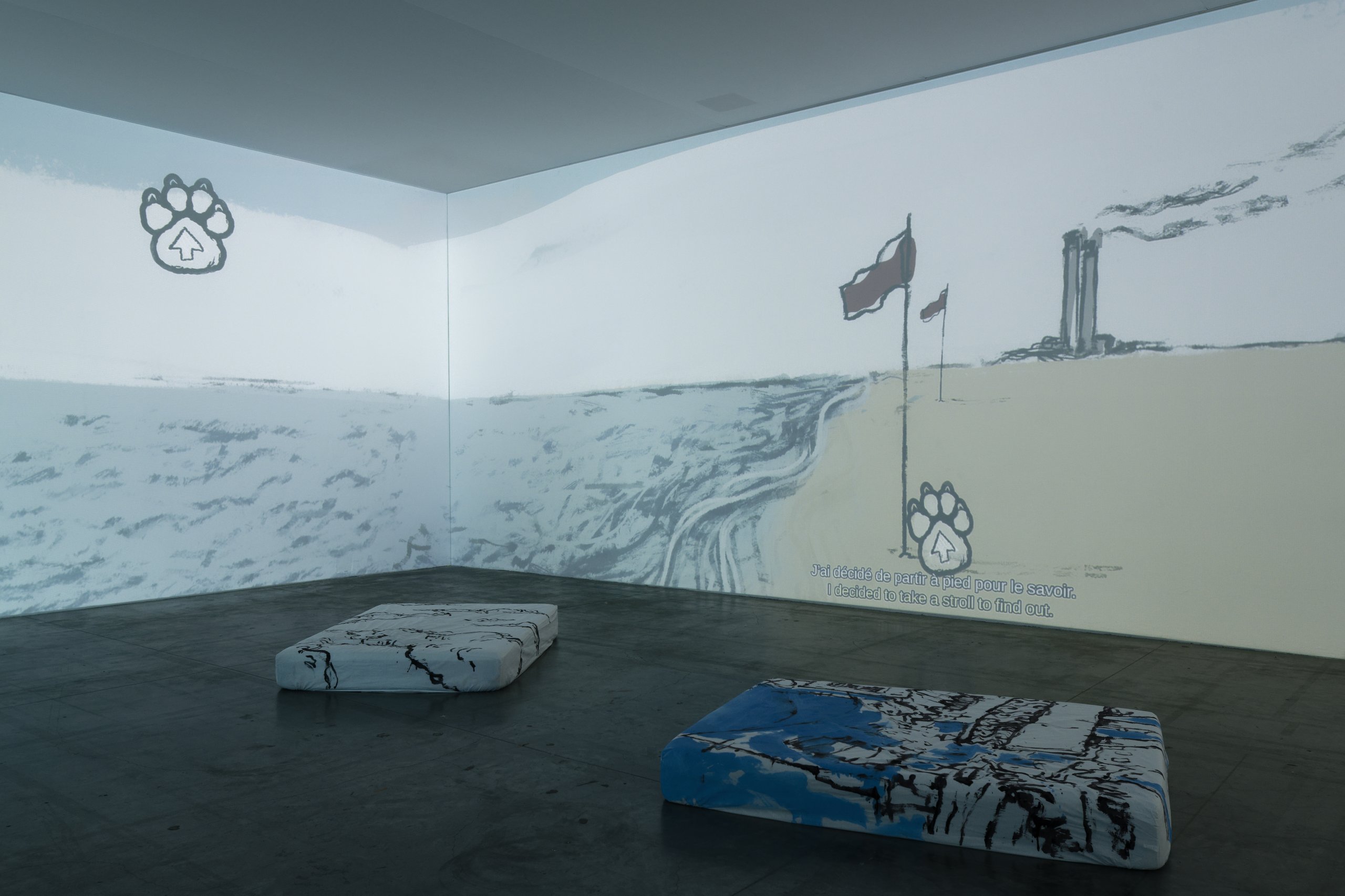

MB : L’architecture a un impact sur la manière de montrer les œuvres. Pendant très longtemps, j’ai considéré l’espace d’exposition presque uniquement comme des lieux de rendu et non pas comme des lieux d’expériences. Depuis quelques années maintenant, je les vois vraiment comme des lieux d’expériences et c’est pour ça que je m’intéresse à l’architecture. Les espaces ont un corps et ce corps va avoir un impact sur mes œuvres. Au lieu de vouloir imposer une idée ou un protocole clair de monstration, je vais essayer d’adapter une œuvre en fonction de l’espace dans lequel elle est.

Pour poursuivre sur la musique et le rapport de tes œuvres à l’espace, peux-tu nous parler de ton idée de « mixtape » ou de « concept album » pour présenter des vidéos ?

MB : Ces dernières années, j’ai réalisé beaucoup de films. J’ai presque une dizaine de courts métrages à mon actif aujourd’hui. Je me suis dit qu’au lieu de présenter les vidéos les unes à côté des autres dans l’espace, j’allais plutôt concevoir l’exposition avec des socles de monstration qui allaient chacun diffuser des ensembles de sons et de vidéos, de façon successive avec parfois des pauses et des silences. C’était une manière d’induire une sensation de durée, d’éprouver le temps à l’intérieur même de l’exposition. L’idée est d’envisager l’exposition non pas comme quelque chose qu’on va voir mais plutôt comme quelque chose que l’on traverse. Un peu comme lorsqu’on flâne dans un jardin.

Quand je prends le métro, j’écoute de la musique. Et souvent, la musique accompagne des sentiments, un feeling. Cela me procure une impression de traverser le son et les images. C’est pareil pour mon exposition. Elle est liée à un parcours musical qu’on peut traverser en passant par différentes phases de sensations ou d’émotions.

« SI JE DEVAIS METTRE UN MOT SUR TOUTE L’EXPOSITION, JE PARLERAIS DE SENSATION. C’EST POUR CETTE RAISON QUE JE PARLE BEAUCOUP DE MUSIQUE. IL Y A QUELQUE CHOSE QUI EST LÀ, QUI EXISTE ET QUI EST PARFOIS AU-DELÀ DES MOTS. »

Tes aquarelles sont elles aussi liées à la musique. Pourrais-tu nous parler de ce médium plutôt récent dans ta pratique ?

MB : J’ai commencé à faire des aquarelles pour une exposition en 2021. Je dessinais des plantes. Et il s’est avéré qu’en réalisant ces aquarelles, j’avais souvent des sortes de palettes de couleurs qui m’apparaissaient. Comme pour la musique, il y a quelque chose qui est pour moi très proche du feeling, de la sensation, de l’improvisation. C’est un médium qui donne plus de place à l’inconscient. Habituellement, ma pratique artistique va être liée à l’idée de trouver des protocoles, à un contexte. Mais l’aquarelle, c’est plutôt un champ dans lequel je me sens libre. Pour moi, c’est proche d’une forme de free jazz. C’est aussi lié aux recherches sur la synesthésie* que j’ai pu faire. Petit à petit, ça a commencé à faire son chemin, à devenir pour moi une pratique proche de l’improvisation musicale.

Pourrais-tu maintenant nous parler du collectif HAWAF et de son musée imaginaire présenté à la fin de l’exposition ?

MB : HAWAF est un collectif d’artistes qui compte aujourd’hui huit membres. Ses quatre membres fondateurs sont Salman Nawati, Sondos Alnakhalla, Mohamed Abusal et moi-même. Il y a bientôt quatre ans, j’ai commencé à travailler autour d’un projet de musée. J’ai collaboré avec des artistes à Gaza et nous avons réfléchi à une manière de rendre visible le travail d’artistes palestinien·nes. L’idée était de pouvoir leur donner de la visibilité. Nous avons donc eu l’idée d’un musée sans mur, imaginaire, principalement virtuel, et qui permettrait aux gens de pouvoir avoir un accès à cette scène peu connue. Ce musée s’appelle SAHAB Museum. Il est à la fois un musée mais aussi un concept, une sorte de fantôme de musée réel. L’idée était aussi de créer des projets collaboratifs qui permettraient de donner l’identité d’un musée au travers de workshops. Aujourd’hui, on est en train de préparer un projet au Palais de Tokyo autour d’une œuvre immersive liée à l’histoire d’un tigre. Ce tigre est une référence à un zoo qui a existé à Gaza et qui a aujourd’hui disparu. Ce tigre fonctionne comme une allégorie de l’imaginaire.

Peux-tu enfin nous parler de ton œuvre Généalogie de la violence, produite spécialement pour cette exposition ?

MB : Généalogie de la violence est un film autour de la dépossession du corps. Il prend pour point de départ une arrestation par la police. Quand on est arrêté puis palpé, on n’est plus vraiment sujet, on devient une sorte d’objet dangereux. Cette vidéo raconte ce qui se passe à l’intérieur de soi dans une telle situation : quelles sont les sensations et les émotions qui nous traversent ? Cela rejoint ce que je disais à propos des aquarelles : tenter de produire des images là où il est parfois impossible de mettre des mots. Il est difficile d’exprimer certaines sensations, notamment l’humiliation et la dépossession de soi. Il y a aussi ici une question sur le masculin, la masculinité, les rapports de force et de domination. Je ne voulais pas réaliser un court métrage qui allait tout de suite être dans la violence. Je souhaitais plutôt essayer de montrer les mécanismes qui se jouent lors de ces arrestations. Tout ça dans une scène banale : quelqu’un qui se fait arrêter. Et puis le film bascule dans le monde intérieur de cette personne interpelée. On entre dans une constellation d’émotions, de sensations. On a travaillé avec un bras robot parce que je voulais quelque chose de très mécanique, de presque irréaliste. Une manière de filmer déshumanisée. Il y a également eu un gros travail sur la musique. Si je devais mettre un mot sur ce film, et même sur toute l’exposition, je parlerais de « sensation ». Je n’ai pas envie de tout traduire en mots, d’expliquer tout ce que je fais, de justifier mes travaux. C’est pour cette raison que je parle beaucoup de musique. Parce que je me dis : voilà, il y a quelque chose qui est là, qui existe et qui est parfois au-delà des mot.

D’où peut-être l’idée de signal ?

MB : Exactement, le titre de l’exposition vient de là.

* La synesthésie (du grec syn, « avec », et aesthesis, « sensation ») est un phénomène neurologique non pathologique par lequel deux ou plusieurs sens sont associés.